La piattaforma nel gergo del mercato dello spettacolo dal vivo è uno spazio espositivo nel quale gli artisti possono presentare i loro lavori direttamente ad un gran numero di operatori, riuniti a raccolta, che diversamente sarebbe difficile raggiungere. Direttori di teatri, di circuiti e di festival sono chiamati a vedere quella che viene considerata dalla commissione preposta alle scelte la migliore offerta di spettacolo di cui dispone un determinato territorio. Qui si possono incontrare direttamente artisti e compagnie senza mediazioni e (in teoria) senza pregiudizi, per acquistare, promuovere, supportare le produzioni che si reputano più adatte al settore di riferimento. Un “testa a testa” fra domanda e offerta che prende anche il nome, più appropriatamente, di vetrina.

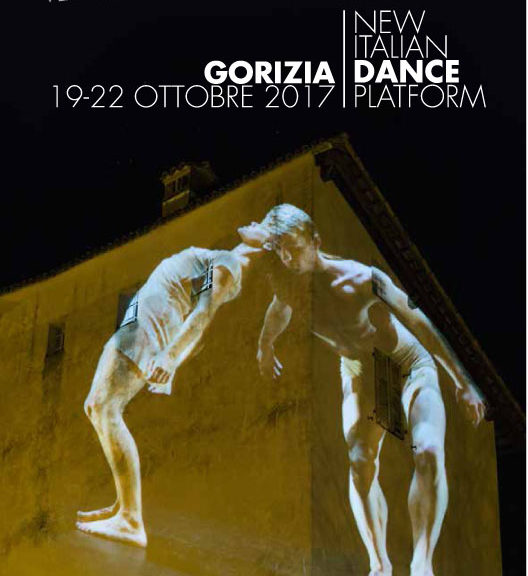

Nel caso della NID Platform, manifestazione giunta quest’anno alla sua quarta edizione e tenutasi a Gorizia, al confine italiano con la Slovenia, il prodotto al centro dell’attenzione del mercato è la nuova danza italiana: New Italian Dance è infatti il significato dell’acronimo che le dà il nome. L’obiettivo della vetrina è quindi, oltre a vendere le produzioni proposte, quello di creare una solida rete attraverso la circuitazione coreografica che arrivi ad attrarre anche operatori stranieri, così da far competere la danza locale sui mercati internazionali.

Diciassette spettacoli, proiezioni cinematografiche, lezioni, convegni e tavole rotonde animano Gorizia nei quattro giorni della vetrina, rilevando e consolidando l’importanza e l’autonomia che l’arte tersicorea è andata rapidamente assumendo negli ultimi anni, attraverso una capillare diffusione del suo linguaggio su più strati sociali. Un processo di crescita che è frutto di precise politiche di multidisciplinarità e di audience development oggi condivise da tutto il sistema dello spettacolo, a loro volta inserite nella più vasta direzione dell’internazionalizzazione dei mercati. Strategia, questa, espressamente finalizzata ad una migliore e più fertile comunicazione tra sistemi, tanto produttivi quanto culturali, di diversi paesi. L’europeismo, o mondialismo che dir si voglia, svolge infatti in epoca contemporanea un ruolo per niente secondario ai fini della nuova definizione storica, estetica e filosofica dell’attività artistico-culturale propria di ogni paese, settore, contesto umano. Per quel che riguarda la produzione coreutica basti sottolineare che quest’anno si è scelta come regione ospitante la vetrina di danza il Friuli-Venezia-Giulia, al confine strategico fra Italia e Slovenia. Ma se un confronto con l’Europa si è effettivamente ed inevitabilmente aperto sotto ogni aspetto, la coreografia italiana sarà in grado di far valere un suo linguaggio definito e condiviso, all’altezza di quelli rivali ed altrettanto capace di veicolare lo spirito nazionale (se di uno spirito nazionale ancora si può parlare)? La domanda è viva e necessaria. Le mode che l’appuntamento NID ha presentato al pubblico di operatori riguardano tendenze già più o meno sviluppatesi e consolidatesi all’interno del contesto della produzione della danza contemporanea. Ma quanto di italiano c’era in quello che abbiamo visto? Per farci un’idea proviamo a delineare una panoramica delle principali mode (e manie) ivi emerse ed i relativi nomi di punta che le han generate, soffermandoci sui soli spettacoli cui abbiamo assistito.

La più “classica” ed intramontabile tendenza riguarda una certa inclinazione esistenzialista, proveniente direttamente dalla tradizione drammaturgica novecentesca. Questa è sicuramente il motore di In girum imus nocte et consumimur igni, lungo e travagliato spettacolo di Roberto Castello, celebre coreografo torinese proveniente dalla storica esperienza dei Sosta Palmizi, che riflette sulla condizione umana appoggiandosi alle riflessioni ideologiche di Guy Debord, tra la denuncia e la commiserazione. Alla stessa linea guida appartiene Everything is ok, un solo del giovane autore Marco D’Agostin che porta in scena il tacito disagio dello sguardo contemporaneo, costantemente sovraccaricato di immagini fino alla soglia della volgarità.

Una seconda attitudine sembra essere quella che interessa la riflessione digitale e la condizione umana nell’epoca del web, spesso condotta con tanto di software e computer direttamente utilizzati sul palco in tempo reale. A cimentarsi in questa sperimentazione è lo spettacolo Home alone, di Alessandro Sciarroni. Il coreografo marchigiano tenta però di strutturare il lavoro sposando anche i dettami di quella che si presenta come una terza tendenza della danza contemporanea: la produzione di spettacoli coreutici pensati appositamente per un pubblico giovane. Il risultato, un collage di più stilemi, confusi e non adeguatamente portati a compimento, sembra mancare di entusiasmo creativo. Anche Il gatto con gli stivali, realizzato appositamente per i più piccini da Roberto Lori, con la direzione artistica di Simona Bucci, adotta una drammaturgia ed una coreografia ancora troppo povere per convincere tanto gli adulti quanto i bambini.

Altra moda tutta contemporanea è quella di un’estetica del gesto tanto accurata da motivare da sola l’intero spettacolo di danza. È il caso di We_pop, breve pezzo di Davide Valrosso, fra i più giovani autori della vetrina, il quale, in scena con Maurizio Giunti (entrambi danzano nella Compagnia Virgilio Sieni), costruisce e decostruisce delicate linee plastiche e precisissime trame coreografiche che nel loro costante mutamento definiscono una sintesi tra universo concettuale e universo pop. Tendenza questa ampiamente condivisa da Trigger, attraente assolo di Annamaria Ajmone, coreografa e danzatrice altrettanto giovane, che abita spazi non teatrali costruendovi plastiche coreografie site-specific, scritte nel rispetto e nel dialogo con l’architettura degli ambienti in cui si inserisce e dei corpi del pubblico seduto intorno a lei. La danzatrice risponde alla condivisa necessità di abitare luoghi storici e/o inconsueti secondo modalità nuove e inattese, percorrendo quella che è sicuramente una diretta linea ideologica già propria di Virgilio Sieni, e che va oggi ampiamente diffondendosi tra i nuovi coreografi italiani.

Una danza meta-coreografica è poi quella di Silvia Gribaudi, autrice di R.OSA_ 10 esercizi per nuovi virtuosismi, che, attraverso il corpo atipico, per misure e capacità tecniche, di Claudia Marsicano, riflette con acume ed ironia sullo stesso mondo della danza, dello spettacolo e dell’apparire.

Infine citiamo ancora il doppio spettacolo della compagnia Aterballetto di Reggio Emilia, punto di riferimento per l’intera produzione coreica italiana, che già pochi giorni prima aveva registrato il sold out alla sua prima assoluta per Torino Danza. Cristiana Morganti è la coreografa del primo pezzo, Non sapevano dove lasciarmi…, al quale restituisce l’influenza della sua lunga collaborazione con Pina Bausch, attraverso citazioni, commistione di stili teatrali e coreici, attenzione nei confronti delle singole personalità degli interpreti. Il secondo pezzo è Wolf, dell’autore israeliano Hofesh Shechter, proveniente dalla Batsheva Dance Company di Ohad Naharin, e che della celebre compagnia ha conservato, esportandoli, i caratteri di potenza e di aggressività corale perfettamente inscritti in coreografie impeccabili, debitrci di quel “metodo Gaga” che ha reso famoso Naharin in tutto il mondo.

A questo punto vien da chiedersi quale sia, o quali siano, se ve ne sono, fra tutti gli stilemi qui sintetizzati (in modo assolutamente non esaustivo) quelli più specificatamente italiani? La domanda è aperta a tutti e da tutti la nostra danza necessita di una risposta. Ne va di una sana intesa critica, fondamentale al ristabilirsi di un rapporto di fiducia tra spettatore e mondo dello spettacolo. Nonché della possibilità di orientarsi nel complesso orizzonte contemporaneo in cui opera la danza stessa, nel quale non esistono più generi specifici e dove l’offerta sembra diventare pressoché illimitata. A sostegno di una rifondazione della fiducia dello spettatore ricordiamo che lavorare per incrementare il pubblico dello spettacolo dal vivo non significa né andare acriticamente incontro alle sue passioni, né convincerlo ad amare le novità: in entrambi i casi il rischio è di preservare la distanza fra spettatore e mondo dello spettacolo. Sul piano di un’etica della cultura, dove ancora se ne possa delineare una, creare un bisogno che non esiste è quanto di più anticulturale l’industria della cultura possa fare. In un indesiderabile contesto del genere si rischierebbe infatti l’affermazione incontrollata di una grossa quantità di produzione artistica che, non facendo più riferimento a nessun orizzonte di senso condiviso, verrebbe promulgata con volgarità nei confronti di un pubblico il quale, pur non avvertendone il bisogno, non saprebbe più far altro che subirla. La questione è molto complessa è non è permesso sottovalutarla.

Quello della NID Platform si è dimostrato tuttavia, al di là delle possibili problematiche di sostanza etica e di confronto internazionalista, un resoconto molto positivo. La danza contemporanea cresce e si vede, si ampliano il mercato ed il relativo pubblico interessato, gli spazi dedicati (festival, centri di produzione, programmazione all’interno dei teatri) aumentano di giorno in giorno. Ma soprattutto si sviluppa il rispetto nei confronti di una materia che aggrega e produce cultura ormai ben al di là della ristretta “comunità della danza”. La qualità coreografica è un prodotto gradualmente più riconoscibile e riconosciuto dal pubblico.

Se come emerso da dibattiti e conferenze tenutesi nel periodo della vetrina, la danza contemporanea si dimostra oggi il linguaggio che meglio veicola le più complesse tematiche sociali e i cruciali quesiti umani del nuovo millennio, e lo fa tra l’altro proponendo la ricerca più avanguardistica, quanto essa ha ancora da invidiare ad altre meno incisive forme d’intrattenimento? La specificità dell’espressione coreutica avverte davvero la necessità di essere “appoggiata” da quella teatrale? Tale prospettiva, che ha sicuramente motivo di esistere sul piano produttivo-economico, richiede una particolare accortezza nei confronti delle nuove estetiche coreiche affinché queste si conservino autonome e ne venga rispettato il naturale sviluppo.

Tobia Rossetti