La Lavanderia a Vapore di Collegno è stato il primo palcoscenico Piemontese a ospitare il capolavoro di Salva Sanchis e Anne Teresa De Keersmaeker A Love Supreme, coreografia per quartetto di danzatori sulle note dell’omonimo e celeberrimo brano di John Coltrane. Lo spettacolo si apre in un sorprendente silenzio. Continua la lettura di A LOVE SUPREME_Sinestesia che danza

Archivi tag: in evidenza

Il Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro Regio di Torino

“Questo non è Verdi!” è un’esclamazione tipica degli ammiratori verdiani, dell’Ottocento e di oggi, che assistono al Falstaff. L’opera debutta il 9 febbraio 1893 alla Scala e riscuote uno strepitoso successo alla sua prima: vengono chiesti molti bis e gli applausi durano più di un’ora. Le successive rappresentazioni, tuttavia, lasciano perplesso il grande pubblico di Verdi e in generale i melomani italiani. Falstaff è un’opera comica che, attraverso il superamento del canto lirico e la ricerca sull’orchestrazione, accantona le convenzioni formali dell’opera italiana.

Il libretto è di Arrigo Boito, che per Giuseppe Verdi aveva già scritto l’Otello (1887). È tratto da Le allegre comari di Windsor e da Enrico IV, nel quale compare per la prima volta il personaggio di sir John Falstaff: un uomo non più giovane e dalla corporatura enorme, la cui fisicità ingombrante è parte della sua personalità, come le parole di Boito mettono in evidenza e come la musica di Verdi sa rendere in modo plastico. La grassezza di Falstaff è una condizione di vita, e arriva anche a salvarlo quando cade nel Tamigi, vittima di una crudele burla. La sottile ricerca orchestrale di Verdi, declinata qui con effetti analitici, entra in contrasto drammatico con la figura grossolana del personaggio, con la sua pancia in cui trova dimora la sua stessa identità: se si assottigliasse, infatti, non sarebbe più lui. Ci troviamo di fronte a un personaggio profondamente umano, comico nel contrasto stridente tra le velleità di seduttore e le reali possibilità, ma portatore di un’energia tragica. Ridiamo della pancia di Falstaff ma, allo stesso tempo, ci fa piangere la sua solitudine. Il raffinato gioco musicale che questo personaggio shakespeariano richiede per emergere in tutta la sua teatralità porta Verdi a scrivere qualcosa di diverso dalla melodia orecchiabile.

Gli spettatori della prima al teatro Regio di Torino, il mercoledì 15 novembre di quest’anno, hanno applaudito con calore questo Falstaff, interpretato da Carlos Álvarez che, forte della sua presenza scenica e vocale, dà vita ad un personaggio ironico, non esagerato, che sfiora la commozione nel bilancio della sua esistenza e che sa scuotersi dalla malinconia per consegnarci la saggia conclusione in stile fugato: «Tutto nel mondo è burla». La pronuncia nitida permette anche a chi non conosce bene il libretto di cogliere le parole di Boito e di seguire la vicenda.

La regia di Daniele Abbado, figlio del grande direttore Claudio, ci accompagna in quell’atmosfera shakespeariana (ma anche mozartiana) di gioco, travestimenti e inganni. Abbado ha respirato fin dall’infanzia l’aria vivificante del teatro musicale e nella sua carriera ha ricercato il dialogo tra i diversi linguaggi dello spettacolo: sa comprendere quanto sia importante che ogni singolo elemento converga verso un unico fine, in un’armonia che permetta allo spettatore di godere dell’insieme, anche nel caso non si possegga il retroterra culturale per cogliere tutte le risonanze dell’opera.

Lo spettacolo si caratterizza per l’agilità e la leggerezza, grazie alla scena unica realizzata da Graziano Gregori e alle luci nette di Luigi Saccomandi. I personaggi e gli elementi di arredo ci sorprendono apparendo da botole o calando dall’alto, grazie a sottili carrucole, su una piattaforma circolare che rimanda allo spazio scenico del teatro elisabettiano.

I costumi di Carla Teti sono semplici e collocano la vicenda in una dimensione atemporale, pur evocando, in ciascun personaggio, aspetti propri del carattere: i pizzi lisi per la nobiltà decaduta del protagonista o gli abiti che segnano le forme dei corpi femminili delle allegre comari. Quest’ultime, Erika Grimaldi (Alice), Sonia Prina (Quickly), Monica Bacelli (Meg), Valentina Fargas (Nannetta) si uniscono a Tommi Hakala (Ford), Francesco Marsiglia (Fenton), Andrea Giovannini (Cajus), Patrizio Saudelli (Bardolfo), Deyan Vatckov (Pistola) nelle belle scene d’assieme.

Nella direzione di Donato Renzetti “si percepiscono” la leggerezza e l’ironia sottile dell’opera, in sintonia con l’idea registica. Questo “percepire” crea l’inesauribile e incantevole bellezza del teatro lirico: chiunque, anche chi non ha avuto il privilegio, o l’interesse, di un’educazione musicale, può abbandonarsi al flusso di quello che accade in scena, che non sarà certo verosimile, ma è senz’altro portatore di una verità che arriva allo spettatore attento.

Recensione di Marida Bruson

(Foto di copertina Ramella&Giannese © Teatro Regio Torino)

Batman Blues – Caffè della Caduta

All’interno del cartellone del Teatro Della Caduta, nei giorni venerdì 1 e sabato 2 dicembre, la Compagnia Il Misterioso Collettivo del Nano Egidio ha messo in scena Batman Blues, il secondo capitolo della trilogia dedicata al Nano Egidio.

Uno spettacolo teatrale bizzarro con la commistione di elementi di teatro di figura, comicità di situazione, stand-up comedy e tante citazioni alla cultura POP e cinematografica.

Ci viene raccontata una storia noir con protagonista Batman, il super eroe più cupo dell’universo DC Comics nei panni di un agente di polizia anticonformista, che indaga su una serie di omicidi collegati tra loro solo dal ritrovamento sulla scena del crimine dei CD dei Modà.

Nel caso vengono coinvolti tutti i suoi amici; Nano Egidio, Dotto, Assistente Gerardo e la sperimentale Dottoressa Nuda (Barbie). In più Batman durante le indagini conosce anche Elisabetta The, suo unico amore che purtroppo viene uccisa dal temibile assassino, causando un grande shock a Batman. Dopo 2 anni, 2 mesi e 15 giorni Batman torna alla ricerca del colpevole e intanto ci racconta la sua storia tramite flashback.

Ciò che colpisce di più di questo spettacolo non è di certo l’impianto scenografico o la regia, ma che in scena ci siano tre attori (Marco Ceccotti, Simona Oppedisano e Francesco Picciotti) che contemporaneamente coadiuvano dei pupazzi e giocattoli. Sia la struttura narrativa che l’utilizzo di giocattoli si ricollegano all’infanzia, alle storie strampalate che si inventavano i bambini, all’utilizzo di giocattoli di immaginari differenti tra loro. Ma ciò che distingue questo spettacolo da un semplice gioco tra bambini è ovviamente tutto il lavoro di ricerca dell’ambiguità all’interno della narrazione, dell’ironia e di vicende demenziali e surreali. Oltretutto le citazioni sono molteplici e comprensibili ad un pubblico eterogeneo; riferimenti all’infanzia tramite la sigla delle audiocassette di racconti per bambini, citazioni a cartoni e film come South Park e Star Wars, presenza del complesso edipico e rimandi alla scena teatrale sperimentale (cenno a Carmelo Bene tramite la frase “Non fiori ma opere di Bene”).

La struttura scenografica è composta da una specie di teatrino con tende, che si aprono durante lo spettacolo per far apparire alcuni peluche, e da un tavolo che svolge anche la funzione di batmobile. La scena viene illuminata con un’alternanza di buio e luce, che segnano il passare il tempo durante il flashback e permettono cambi di scena immediati agli attori.

Batman Blues è uno spettacolo a cui assocerei in positivo l’aggettivo leggero. Per un ora il pubblico della Caduta ha alternato attenzione alla narrazione e continue risate, apprezzando molto il lavoro svolto dalla Compagnia de Il Nano Egidio.

Andreea Hutanu

Batman Blues. Season two de Il Nano Egidio

Da un’idea di Marco Ceccotti, Simona Oppedisano

Drammaturgia Marco Ceccotti

Regia Nano Egidio

Con (attori e burattinai) Marco Ceccotti, Simona Oppedisano, Francesco Picciotti

Luci Giacomo Cappucci

Pupazzi Francesco Picciotti

Scenografie Gianni Ceccotti, Francesco Picciotti

Costumi Marina Oppedisano, Giuliana Salvatori

Foto di scena Elena Consoli

OMAGGIO A LUCIO RIDENTI

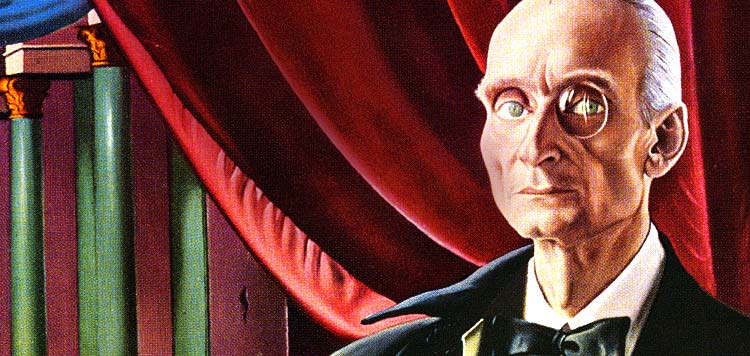

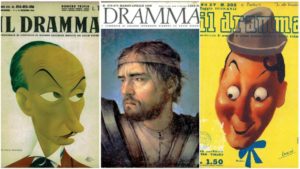

Mercoledì 29 novembre 2017 al teatro Gobetti si è tenuto un incontro del ciclo Retroscena diverso dagli altri: ospite non era una compagnia teatrale, ma l’Università di Torino che in collaborazione con il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino ha presentato il volume Il laboratorio di Lucio Ridenti. Cultura teatrale e mondo dell’arte in Italia attraverso “Il Dramma” (1925-1973). Erano presenti i docenti curatori del volume, cioè Federica Mazzocchi, Silvia Mei e Armando Petrini, accanto al professor Franco Perrelli e a Pietro Crivellaro, quest’ultimo per molti anni direttore del Centro Studi e figura fondamentale per la valorizzazione del patrimonio archivistico legato a Lucio Ridenti. Il volume è il risultato di un convegno promosso dall’Università e dal Centro Studi nella primavera del 2016.

L’incontro è cominciato con un intervento di Pietro Crivellaro, che ha offerto una breve, ma dettagliata analisi della figura di Lucio Ridenti, nato a Taranto e trasferitosi poi nel 1925 a Torino, dove passò gran parte della sua vita.

Pioniere della radio e della televisione, fotografo, protagonista della vita mondana, attore ma anche scrittore e giornalista. La sua carriera nasce con una serie di libri di successo negli anni venti che analizzano e descrivono il mondo teatrale, ma raggiunge l’apice con la fondazione nel 1925 del periodico “Il Dramma” con Pitigrilli. Scrive anche per la “Gazzetta del Popolo” e poi per il “Radiocoriere”; da ricordare è anche la fondazione negli anni quaranta della rivista di eleganza femminile “Bellezza”.

E’ seguito poi l’intervento di Franco Perrelli che ha cominciato a descrivere, anche attraverso ricordi ed esperienze personali, le forti differenze esistenti fra i due principali punti di vista dell’epoca di cui erano portavoce due importanti riviste “Il Dramma” e “Sipario”.

Vengono citate figure vicine agli ideali di Ridenti come Bragaglia, sostenitore dell’attore italiano che improvvisa e ha un’esperienza che non può essere diretta dalla regia, ma anche più distanti come D’Amico, che voleva invece un regista che rispettasse i testi e che fosse in grado di tenere a freno l’attore.

Armando Petrini ha analizzato la figura di Ridenti in particolare nel suo ruolo di critico, molto affascinato e interessato all’attore e alla recitazione, per un motivo anche biografico, pur non essendo mai stato un vero teorico. Viene poi sottolineato come nei suoi lavori non sia presente solamente una certa nostalgia e volontà di recuperare qualcosa che sta morendo, ma un’attenzione nei confronti della storia del grande attore e della figura dell’autore-attore e attore-direttore.

Federica Mazzocchi ha proseguito descrivendo i carteggi con Paolo Grassi, Ivo Chiesa e Vito Pandolfi, sottolineando la ricchezza dei punti di vista e la schiettezza dei rapporti che ha sempre legato questi protagonisti della vita teatrale italiana. “Il Dramma” emerge quale rivista caratterizzata da una spiccata vivacità e libertà, all’interno della quale erano presenti numerose opinioni anche contrastanti fra loro e non un pensiero unico, soprattutto per quanto riguarda il tema della regia.

L’incontro si è chiuso con l’intervento di Silvia Mei che si è concentrato sul forte legame presente fra la figura di Lucio Ridenti, la moda e le altre arti, soffermandosi sulla raffinatezza con cui Ridenti concepisce “Il Dramma” soprattutto tipograficamente e sull’importanza dell’elemento visivo. Fortemente riconoscibile è l’approccio sintetico e trasversale rispetto a tutte le discipline, ma anche un forte umanesimo, un gusto per le immagini e per la cura nell’impaginazione. Da non dimenticare è la passione di Ridenti per la fotografia, alla quale si avvicinerà ancor prima del teatro e che lo accompagnerà per tutta la vita.

di Daniela Frezzati

LACCI

Il sipario si apre, ci accoglie una scenografia semplice e spoglia, con un velato e malinconico color viola-blu. Due figure sedute su due sedie vicine, un uomo e una donna. Aldo legge dei fogli con un’aria incupita. Solo qualche battuta più avanti si capirà trattarsi di una delle tante lettere di sua moglie, Vanda, la donna accanto a lui. Le parole su quella carta risuonano dalle labbra di lei, parole che rappresentano lo sfogo di anni di sofferenza e frustrazione. “Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie.”. Più la sua voce si fa sofferente e il dolore più forte, più le sedie si allontanano.

La scena cambia ed emerge un senso di apatia e smarrimento. La scenografia prende un aspetto diverso, si tinge di chiaro e diventa più fredda, sterile. Un grande salone disordinatissimo con delle altissime mura tutte bianche, quasi fossero fatte di gesso. Tra i tanti oggetti e tra le pagine dei libri buttati per terra, riaffiorano anche vecchi dolori e verità mai confessate. La casa diventa la metafora della famiglia con tutti i suoi disastri e le sue rovine. È da qui che tutto parte.

Il tema di Lacci è la storia di una relazione matrimoniale fallita con le rispettive dinamiche famigliari che ne conseguono e le varie ipocrisie su cui molto spesso essa si basa. È senz’altro un argomento che prende al cuore ogni spettatore in sala. Ognuno, almeno una volta nella vita, ha rivestito la parte del compagno ferito e tradito o, al contrario, di colui che vuole tener segreto un amore proibito. Ci si trova partecipi ma allo stesso tempo giudici, senza mai riuscire a prendere le parti di un personaggio preciso. Amanti, fratelli, figli e compagni di vita, tutti ci ritroviamo immersi da quella che si può definire una “tragedia contemporanea”. Proprio nei tumultuosi anni sessanta, ani di forte cambiamento, Vanda, interpretata da Vanessa Scalera, e Aldo, interpretato da Silvio Orlando, si sposano e dopo pochi anni diventano genitori. Più gli anni passano più lui si sente oppresso dall’idea di invecchiare e con il suo animo da ragazzino decide di trasferirsi a Roma per poter vivere la freschezza di un amore nuovo. A differenza della moglie che da subito ci trasmette il suo attaccamento, a volte quasi morboso, alle piccole gioie della vita quotidiana. Donna forte, legata al senso della famiglia e ormai consumata dai sacrifici per di mantenere da sola i suoi due figli. Ripetute sono le sue lettere indirizzate al il marito che dopo anni riescono ad avere risposta con il suo ritorno, dovuto in realtà solamente al senso di colpa. Per lui il matrimonio si dimostra essere un labirinto dal quale si sente intrappolato e. Infatti i “lacci” legati simbolicamente indicano sia quell’azione quotidiana che Aldo inconsapevolmente insegna a suo figlio, sia quel legame, quel vincolo così consueto da essere inavvertito, che può arrivare ad essere soffocante. Sicuramente le ossessioni di una donna ormai non più spensierata e le difficoltà dei figli non aiutano questa sua condizione. Eppure è proprio lui ad ammettere che in fondo anche loro due sono stati felici ma poi forse si sono abituati alla felicità fino a non sentirla più.

Si avverte benissimo lo scontro generazionale tra i genitori e i figli. I genitori cresciuti in un’epoca di grandi cambiamenti, dallo spirito libero e increduli di dover accettare a volta l’impossibilità di essere felici. I figli (Maria Laura Rondanini e Sergio Romano) abituati al non-amore, cresciuti con paure e ossessioni, si armano della solita scusante: “Non è colpa mia! L’ho preso da mia madre..”. Saranno poi loro che si prenderanno la tanto desiderata rivincita.

Il testo teatrale è adattato da Domenico Starnone dal suo omonimo romanzo e mette bene in evidenza quei meccanismi di distruzione reciproca che si vanno a creare talvolta nel matrimonio senza che nessuno dei due coniugi se ne renda conto. È un testo classificabile certamente nella categoria del dramma familiare. Starnone nell’adattamento del testo letterario alla drammaturgia scenica opera una trasposizione forse un po’ troppo fedele che appesantisce l’andamento della storia e, più in generale, l’azione dei personaggi, nonostante lo spettacolo sia stato arricchito da qualche intermezzo comico e battuta divertente. In realtà infatti, in scena succede poco, si tratta più che altro di ricordi del passato. Tutti gli attori comunicano allo spettatore il senso del dramma e la loro aderenza al personaggio anche se, ai miei occhi, un approccio più sentito avrebbero reso il lavoro più forte e avrebbero permesso allo spettacolo di lasciare maggiormente il segno.

Mercoledì 22 novembre, serata in cui ho assistito allo spettacolo, gli spettatori hanno comunque dato prova di essersi divertiti e di aver apprezzato. Durante gli applausi finali molti spettatori sui loggioni si sono alzati in piedi e la commozione di Silvio Orlando era evidente. È sicuramente una bellissima emozione poterlo vedere come interprete di Aldo. Un personaggio dal comportamento in fondo molto comune ma arricchito dallo stile “buffo” di questo grande attore.

In scena al Teatro Carignano di Torino dal 14 al 26 novembre 2017

tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone

con Silvio Orlando

e con Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Nobile,

Maria Laura Rondanini, Vanessa Scalera

e Matteo Lucchini

regia Armando Pugliese

scene Roberto Crea

costumi Silvia Polidori

musiche Stefano Mainetti

luci Gaetano La Mela

Cardellino Srl

Chiusura Festival “Differenti Sensazioni” XXX Edizione

L’11 novembre scorso si è concluso alle officine CAOS il festival “Differenti Sensazioni”, giunto alla sua 30esima edizione. Dedicato alle arti contemporanee dello spettacolo, quest’anno, come non mai, si è concentrato sul rapporto tra teatro e società, cercando di superare le barriere ideologiche e materiali che spaccano l’uomo e la sua identità, costringendolo a rifugiarsi in etichette e scatole di pregiudizi. Attraverso il rinnovo e la ricerca di nuove forme di espressione e comunicazione sul palco, il festival ha cercato di legare il pubblico proveniente da diversi ambienti, sensibilità e pensieri con un continuo scambio e dialogo con essi. Un dibattito muto fatto per l’appunto di sensazioni, di brividi sulla pelle, occhi attenti e scambi di energia. Diciotto spettacoli con lingue diverse, modalità di approccio variegate, ma tutti aperti a nuove forme di comunicazione e disponibili alla crescita. Importante l’apporto degli attori di “Stalker Teatro” presenti al festival con diversi spettacoli.

Nella serata conclusiva di questa variegata rassegna il pubblico ha intrattenuto due conversazioni totalmente agli antipodi potendo assistere a due spettacoli differenti.

Il primo, “Mad in Europe”, con unica protagonista Angela Demattè nei panni sia della narratrice che quelli di personaggio, comunicava un messaggio di disperazione e crisi di identità, insistendo sulla potenza della parola, la lingua. La sua storia, scritta e interpretata, narra della “Mad”, una donna sulla quarantina che lavora presso il Parlamento Europeo. Una donna indipendente, aperta di pensiero, femminista, la cittadina del mondo per eccellenza, conoscitrice di più lingue. Un giorno però impazzisce all’improvviso, si ritrova sola circondata da medici e sconosciuti che non la comprendono per via delle parole che sembra vomitare a casaccio. Parla un miscuglio di lingue differenti, mescolate a rantoli e mugugni. Il detonatore di questa trasformazione è lo scontro con le sue origini, la cultura del suo paese che riemerge attraverso il regalo di una madonnina della nonna. Un passato sepolto, imbarazzante per lei, simbolo del vecchio, del patriottismo chiuso nella sua sfera. Una vita in cui lei non si riconosce più, anzi, se ne vergogna ma che non riesce a sotterrare e inizia a scalfirla e graffiarla fino a distruggere la sua mente. Il buio del palco trafitto da luci asettiche, la lingua della Mad e la narrazione ironica della narratrice, a volte timorosa di poter dire cose “politicamente scorrette”, infastidisce e punzecchia lo spettatore

che rimane nudo davanti a quella semplice messa in scena: sei sedie, scheletri e simboli di un parlamento falso e corrotto, la bandiera europea, straccio e fantasma di un ideologia alta e dimenticata, e la madonnina, le origini e le tradizioni che ognuno di noi, in parte o totalmente cerca di dimenticare. E’ un urlo e uno schiaffo per risvegliarci da questa situazione di stallo, per farci accorgere delle bugie che televisione, giornali e noi stessi ci raccontiamo per sentirci parte di una struttura di carta. Angela Demattè riesce alla perfezione in questa sua impresa e attraverso le due figure che propone instaura subito il contatto necessario allo spettatore per sentirsi parte di quel ragionamento rilevatore.

Il secondo spettacolo, sempre immerso nel buio, nella messa in scena povera e dalle luci soffuse, decide invece di parlare attraverso i movimenti. La parola è quasi assente per l’intera vicenda, nei pochi momenti in cui compare si rifà a un libro, a qualcosa di già scritto e sentito. Le frasi della “Gerusalemme liberata” risuonano così nell’ambiente, come contorno, presenza sospesa in un contesto non suo. Gli attori della “Cie Twain” ci parlano attraverso i loro movimenti, il loro sudore, i loro corpi sotto sforzo e gli sguardi in continuo movimento delle spaccature moderne, dei conflitti sociali e interiori. Gli otto ragazzi diventano ognuno un Tancredi e una Clorinda al periodo delle crociate, ma anche studenti del ’68 con la rivoluzione negli occhi, oppure poliziotti disumanizzati pronti e reprimere, picchiare e schiacciare in nome di governi sordi. La capacità degli attori nelle coreografie e delle loro espressioni ti disarma, vorresti alzarti e proteggere il debole, insultare il repressore. Nonostante l’assenza della voce e quindi la difficolta di cogliere il significato dietro ad ogni gesto, nulla cade nel vuoto senza colpire, anche in minimo, chi guarda. Alla fine, quando ogni cosa sul palco si placa, cade nel sonno, si è stanchi come gli attori, si è abbattuti e carichi di speranza come le persone che si sono rievocate in quell’ora e mezza. Ci si sente rivoluzionari e vittime, repressori e repressi, i pensieri corrono e riecheggiano, cercando di riordinare tutti gli stimoli visivi ricevuti. L’unica cosa chiara risiede nel passato che la compagnia ha fatto riaffiorare senza mezze misure. Un passato di lotte, di ingiustizie, di grandi figure schiacciate dal dovere e gli

ideali, da voci fatte tacere con la violenza e da traguardi raggiunti col sudore di tante persone unite da un sogno. La domanda e la riflessione con cui si viene lasciati all’uscita dal teatro però è molto più pesante e gravosa, quella sul presente e sul ruolo che vogliamo avere in un periodo di crisi e ingiustizie.

Due spettacoli, due linguaggi, due storie ma entrambi con lo scopo di riscuotere lo spettatore, farlo riflettere sulla modernità, sulla realtà da cui ci allontanano la quotidianità e lavoro. Due spilli per far scoppiare la bolla di cecità che ci chiude gli occhi sui veri problemi del nostro secolo.

AperiScena!!!!

Siamo lieti di invitarvi al nostro AperiSCENA,

una festa, un aperitivo dove siete tutti invitati per conoscere noi blogger e non solo!

Lunedì 11/12 alle 19

Caffè della Caduta

Vi aspettiamo numerosi!!!!

Amelia la strega che ammalia and friends

Eccoci qui, siamo davanti al teatro Marcidofilm incuriosite da quello che ci aspetta. Notiamo la porta semiaperta quasi come se ci stesse invitando ad entrare e così con decisione la varchiamo. Constatiamo subito la diversità tra il quartiere difficile e l’interno caldo e ospitale, essenziale ma con dei dettagli che rimandano ad un cabaret. Le pareti bianche creano contrasto con il pavimento e le sedie di un rosso cremisi. Il soffitto si adorna di un lampadario d’acciaio composto da una serie di lampadine che illuminano tutto il foyer. Ci sentiamo frastornate dal chiacchiericcio delle persone accanto a noi. Si percepisce il fermento e la curiosità di gustare il primo spettacolo della nuova stagione dei Marcido Marcidorjs. D’altronde questo piccolo spazio è stato inaugurato solamente il 23 novembre 2015 dopo una lunga attività teatrale di trent’anni lavorando in svariati palchi della città. Ecco, finalmente tutti hanno il biglietto in mano e insieme ci dirigiamo verso la grande tenda nera che separa il foyer dalla sala. Rimaniamo immediatamente colpite dallo spazio molto piccolo, dotato di una cinquantina di poltrone rosse. Il palco sembra assente ma troviamo un sipario che funge da schermo. Prendiamo posto.

Parte quasi subito un sobbalzo di voci e avvertiamo che lo spettacolo sta per iniziare. Con nostra sorpresa si alza il sipario rigido illuminato da disegni e finalmente ci accorgiamo della presenza del palco. Non ci sono scenografie elaborate attorno ad esso, vi troviamo solamente un uomo dialogare a voce alta appoggiato su una ruota rialzata in legno. Man mano che lo spettacolo va avanti sbucano da dietro la ruota altri otto personaggi, sembra quasi il richiamo di un gioco illusorio. L’oggetto viene capovolto e i nove attori si mettono in fila. Notiamo subito il loro abbigliamento spoglio ma contrastato da colori sgargianti quasi come se la compagnia volesse dare un effetto intimo tra spettatore e attore ma allo stesso tempo dire “noi siamo qui”. Incomincia un gioco di dialoghi e coro perfettamente preciso, quasi matematico. Le voci sono così sincronizzate da far sembrare che sul palco ci sia un solo attore. Man mano che lo spettacolo prosegue capiamo che non c’è solo un lavoro estremamente preciso sulle voci ma anche sulle luci, alternandosi anch’esse ad un ritmo ben definito. La ruota è il fulcro della scena: gli attori girano intorno ad essa, ci salgono sopra, ci giocano e si piegano a lei. L’esaltazione della voce a tratti stridente e delle loro movenze che si attorcigliano ad essa toglie l’attenzione allo spettatore sul testo e lo porta a concentrarsi maggiormente sul suono. Verso la fine dello spettacolo viene appesa sulla parete frontale un’installazione luminosa, la costellazione del carro maggiore che fa da sfondo all’interpretazione di un testo di Nietzsche.

La rappresentazione si conclude con la canzone resa celebre da Sordi “Ma ‘ndo vai se la banana non ce l’hai” che coinvolge tutti gli attori. Questa rappresentazione, della durata di un ora e venti, appare forte per la sua imponenza sonora e piacevole per il suo modo disinvolto di affrontare una tecnicità matematica diversa da altri spettacoli.

La rappresentazione si conclude con la canzone resa celebre da Sordi “Ma ‘ndo vai se la banana non ce l’hai” che coinvolge tutti gli attori. Questa rappresentazione, della durata di un ora e venti, appare forte per la sua imponenza sonora e piacevole per il suo modo disinvolto di affrontare una tecnicità matematica diversa da altri spettacoli.

(a cura di Alessandra Nunziante)

Il testo portato in scena dalla compagnia non è un semplice copione teatrale, ma il prodotto di un lungo lavoro di selezione di scritti poetici condotto dal regista Marco Isidori. Oggetto di questo studio sono le tre poetesse Amelia Rosselli, Sylvia Plath e Emily Dickison, affiancate da altri testi tra cui alcuni dello stesso Isidori, e da qui nasce il titolo Amelia, la strega che ammalia and friends.

La poesia diventa quindi materia prima dello spettacolo e lo spettacolo a sua volta si piega a favore di essa, disegnando nuove forme per potersi adattare a un linguaggio che non gli è estraneo ma neanche così vicino. Per questo i Marcido, noti al pubblico anche per spettacolari e imponenti apparati scenografici ideati da Daniela Dal Cin, rinunciano quasi del tutto alla scenografia e ai costumi e si concentrano sulla parola, sulla sua potenza e sulla sua deformazione. La recitazione è estremizzata, portata all’esasperazione, mentre il testo viene ridotto a suono e gesto. Gli attori alternano momenti solistici a momenti corali coreografati alla perfezione, il ritmo è sempre sostenuto e incalzante, i cambi di scena giocati su silenzi volutamente marcati. L’accurato lavoro di analisi linguistica conferisce allo spettacolo una cifra stilista sicuramente originale e ricercata. Per quanto questa impronta artistica sia riconoscibile e in qualche modo godibile anche per un pubblico totalmente ignaro, il testo arriva allo spettatore completamente destrutturato nel suo senso grammaticale. È molto difficile che chi avesse ingenuamente assistito a questo spettacolo senza essersi informato prima su ciò che sarebbe andato a vedere, possa aver capito qualcosa del testo. Non c’è nessun indizio che permetta di orientarsi all’interno dell’esibizione, si viene semplicemente travolti dall’energia prorompente degli attori in scena. Attori che sembrano sempre sul punto di “scoppiare”, schiacciati dal peso di uno sforzo fisico e interpretativo esagerato.

Una recitazione che destruttura e scompone così violentemente le parole per esaltarne la sonorità, determina sicuramente un lavoro molto sofisticato e poetico, ma interpretando in questo modo il senso letterale delle poesie stesse viene quasi completamente perso. Pochi, per non dire praticamente assenti, sono i cambi di ritmo e di intenzione: una volta ingranata la marcia (non la quinta, ma la sesta) si procederà così per tutto lo spettacolo. Per questo motivo la performance, pur essendo indubbiamente carica di un’espressività travolgente, risulta poco dinamica. I meravigliosi cori e le coreografie degli attori danno un ritmo incalzante che tuttavia rimane sempre uguale, e questo porta inevitabilmente a una perdita di attenzione da parte di chi guarda.

Se l’obiettivo che si voleva raggiungere era quello di lasciare il pubblico incantato dall’esaltazione del gesto e del suono, ma confuso e frastornato da un senso logico-narrativo che manca, allora si è raggiunto pienamente. Dopo un po’ si smette di ascoltare con l’intelletto e ci si abbandona all’orecchio. Quello che rimane impresso è un lavoro fatto di sonorità e fisicità sorprendenti per la loro forza e la loro composizione, ma prive di un contenuto che vada oltre l’apparenza estetica. O per meglio dire, il contenuto c’è ed è considerevole, ma la trasfigurazione estrema delle parole non ci permette di coglierlo quanto avremmo voluto.

(a cura di Eleonora Monticone)

Intervista con l’attrice Beatrice Vecchione :” Il rapporto col corpo nasce dal rapporto con la lingua”

È Spontanea e dolcissima, l’abbiamo incontrata al teatro Gobetti dopo aver finito lo spettacolo Arialda di cui è stata protagonista.

È Beatrice Vecchione, nata il 26 marzo del 1993 in una clinica con vista sul mare a Napoli. Ultima di sette figli è cresciuta in un paesino di tremila abitanti in provincia di Avellino. Diplomata alla scuola del Teatro stabile di Torino diretta da Valter Malosti.

Dopo il diploma ha preso parte a molte produzioni dello Stabile stesso tra cui La morte di Danton con la regia di Martone e Come vi piace con la regia di Leo Muscato. Nell’estate del 2017 viene selezionata dal Centro teatrale di S. Cristina Fondato da Luca Ronconi e Roberta Carlotto. Attualmente è impegnata con Le baruffe chiozzotte con la regia di Jurij Ferrini.

L’intervista di Abdelmjid El Farji (MAGID)

Lei è una ex allieva di Valter Malosti, direttore della scuola per attori del Teatro Stabile e regista di Arialda, di cui è stata protagonista. Risulta difficile oppure facile lavorare con il proprio maestro?

È bello perché Valter mi ha visto crescere nei tre anni di scuola. E in questo tempo ho avuto modo di conoscere bene il suo linguaggio e questo è solo un vantaggio per lavorare bene insieme.

La presenza del corpo molto forte nel testo L’Arialda: secondo lei, la sua bellezza l’ha aiutata?

Il rapporto col corpo nasce dal rapporto con la lingua, in questo caso con la lingua di Testori che è pulsante, materica, violenta, popolare e lirica e visionaria al contempo.

Ti ringrazio del complimento, comunque non credo che Valter abbia scelto me per l’aspetto fisico, comunque dovresti chiederlo a lui (Ridendo)

E come ha sviluppato il suo rapporto con il corpo dell’Arialda, che, come abbiamo visto da spettatori, era fortemente presente (sensuale, maturo) sul palcoscenico?

Comunque più concretamente ho cercato di lavorare, aiutata anche da Alessio Maria Romano, in una direzione più controllata mentendo quindi una certa tensione nella verticalità, nella prima parte dello spettacolo e man mano che l’Arialda sprofondava nel suo delirio ossessivo, ho cercato di rompere il respiro e quindi il corpo… di andare verso una volgarità, uno stato più bestiale che liberasse gli istinti, le parole, le ragioni, i dolori repressi.

Lei rappresenta un personaggio che vive negli anni ’60 con la sua dimensione sociale e psicologica diversa dai personaggi della società attuale. Qual è stata la sua modalità di indagine e ricerca del personaggio di Arialda?

Ho cercato di conoscere Testori prima di tutto, di entrare nel suo immaginario nel suo modo di vedere la vita, di leggere la realtà che viveva.

Era un uomo che si interrogava profondamente sul mistero della vita e quindi della morte

Nell’Arialda, che Testori scrive anni prima della sua conversione, si sente forte la domanda sul perché dell’esistere soprattutto di fronte alla sofferenza. Eros dopo la morte del Lino, l’unica persona che ama veramente, dice guardando il cielo :” ma se il Padreterno fa così cosa può pretendere che facciamo noi?”

Il rapporto tra alcuni personaggi si mescola tra il senso della morte e della vita, come ha affrontato questa complessità ?

L’Arialda stessa non comprende (d’altronde non si può!) e quindi non accetta la morte tanto che è perseguitata dai fantasmi e dunque non dice il suo sì alla vita, morendo lei stessa ogni giorno nel passato.

Ma in lei vive comunque, anche se non riesce a vederlo, un gran desiderio d’amore e quindi di salvezza, di riscatto dalla miseria materiale ed esistenziale in cui lei e tutti gli altri personaggi vivono.

Dice infatti alla Gaetana “lei un uomo l’ha pure avuto, uno con cui parlare uno da chi farsi abbracciare, uno con cui fare quelle tre o quattro scemate che mettono a posto tutto”.

L’impossibilità di realizzare tale desiderio e quindi di vivere pienamente la propria condizione umana, la spingerà ad un delirio di distruzione.

Avete lavorato in un spazio quasi vuoto, tranne una tavola e due porte mobili, e si vede un lavoro figurativo nel Suo personaggio legato a un “Teatro Povero”: quanto è stato utile per lei il metodo Grotowski in questo?

Non ho usato una tecnica particolare, mi sono lasciata guidare da Malosti ed ho cercato di aderire quanto più potevo a ciò che dicevo.

L’astrazione della regia ha dato al testo uno respiro più ampio mettendo in risalto la sua natura tragica, ed ha anche permesso a gran parte di noi attori, anagraficamente distanti rispetto al età dei personaggi, di risultare comunque credibili. E non ho avuto Grotowski come riferimento.

Eros e Danza- Elisa Vaccarino

Permettetemi di iniziare da un luogo comune: le certezze nella vita sono poche. Tra queste, soprattutto se ci si occupa di danza, c’è Elisa Guzzo Vaccarino, che lunedì scorso, 27 novembre, ha presentato il suo nuovo libro Eros e Danza, in dialogo con il Professor Alessandro Pontremoli, docente di storia della danza presso il DAMS di Torino. Elisa Vaccarino è giornalista, storica della danza, icona della critica e può vantare uno straordinario repertorio di studi e pubblicazioni fondamentali per la danza contemporanea. Continua la lettura di Eros e Danza- Elisa Vaccarino