Archivi tag: “Teatro Carignano”

ZIO VANJA

Si apre il sipario.

La scenografia è ridotta a una grande incubatrice, molto simile a una serra ma al posto dei fiori, dentro, lotta per la sopravvivenza una famiglia.

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO) – LUCIA CALAMARO

È la solitudine, in tutte le sue sfaccettature, a fare da protagonista in Si nota all’imbrunire, scritto e diretto dalla drammaturga Lucia Calamaro ( anche autrice dell’omonimo libro ) con la produzione di Silvio Orlando e della moglie Maria Laura Rondanini.

Continua la lettura di SI NOTA ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO) – LUCIA CALAMAROrumori fuori scena

Apre la stagione del Teatro Stabile di Torino Rumori fuori scena, cult comico di Michael Frayn che svela i meccanismi

che si celano dietro al funzionamento della macchina teatrale: fulcro della vicenda sono le difficoltà della messa in scena del

testo e le rocambolesche dinamiche relazionali che intercorrono tra gli attori .

La prima rappresentazione avviene a Londra nel 1982, trasformandosi in un successo internazionale che

troverà spazio l’anno successivo anche in Italia (Roma). Il testo è stato soggetto anche ad un adattamento cinematografico nel 1992 dal titolo Noises off.

Con questo spettacolo torna sul palco Valerio Binasco, direttore artistico dello Stabile di Torino, dopo un periodo di assenza dedicato unicamente alla regia.

Paradossalmente, il suo ritorno come attore avviene nel ruolo di un regista che allestisce una pièce teatrale: Rumori fuori scena è infatti una commedia metateatrale , di teatro nel teatro, che mette in

scena le vicissitudini di una compagnia teatrale durante le prove e l’allestimento dello spettacolo “nothing on”- “niente addosso”.

Binasco, nei panni di attore- regista (sia nella vita che sulle scene), dirige una commedia divisa in tre atti: allestimento, debutto e tournèe. Il pubblico sbircia dietro le quinte della rappresentazione e nella vita degli attori, tra i loro desideri e le loro rivalità: un dietro le quinte che si manifesta come mondo opposto e speculare a quello in cui siamo abituati a vivere.

Il target a cui aspira è quello della commedia all’ italiana: Rumori fuori scena è il suo tentativo di ricreare la comicità delle sitcom americane, parlando però di teatro e, nello specifico, di teatro nel teatro. Il teatro come luogo di narcisismi e controversie, come luogo in cui verità e finzione si scontrano in una strana lotta

in cui il vero non esiste, e la leggerezza regna sovrana.

“Sembra che la missione poetica del teatro comico borghese sia quella di dare vita ad un mondo normale,

del tutto simile al nostro, ma dove il male e il peccato non appartengono al diavolo ma bensì agli uomini.”

Una “missione” che ha dentro di sé ben più del semplice e puro intrattenimento: una lotta contro la comune pesantezza del vivere. Rumori fuori scena incarna in questo senso le caratteristiche tipiche del genere comico borghese: la molteplicità di situazioni che si manifestano e si sviluppano durante lo spettacolo ci mostrano come il senso di colpa e di responsabilità siano del tutto assenti nella rappresentazione, nonostante i personaggi siano “ordinari” e perfettamente integrati nel mondo.

Binasco tenta così per una volta di di abbandonare i toni cupi a cui solitamente propende per dedicarsi invece ad una delle commedie più straordinariamente vitali ed esilaranti del teatro contemporaneo.

L’interesse di Binasco per il testo di Frayn nasce dalla volontà di parlare della vita degli attori, delle loro passioni: il suo è infatti un teatro d’attore, in cui si percepisce che il lavoro teatrale sia basato in gran parte sull’attore stesso. Il teatro d’attore come celebrazione dell’accadimento teatrale, dell’arte dell’attimo

presente. Sua intenzione è che lo spettatore nell’ascolto e nella visione dello spettacolo si “scomponga” e si chieda che cosa sta accadendo, senza lasciarsi trasportare dall’accadimento teatrale ma essendone fautore egli stesso.

Mentre gli spettatori entrano in sala, troviamo il sipario aperto con gli attori già in scena. Il pubblico si sistema, chiacchiera e prende posto noncurante del fatto che lo spettacolo sia in realtà già iniziato: gli attori recitano, quello che prende forma di fronte ai nostri occhi è già un accadimento teatrale. Si inserisce però un elemento tipico del teatro di regia, che si impone sull’attore: uno dei personaggi femminili ad esempio (Brooke) recita ugualmente le battute del copione nonostante la rappresentazione abbia preso una piega diversa e le parole abbiano perso di significato nel nuovo contesto in cui vengono inserite.

Il ritmo dell’azione teatrale sembrerebbe concitato, ma nell’apparente caos che il testo vuole portare tutto trova un suo posto (tutto tranne le sardine, che costituiscono l’unico inghippo che non trova incastro nella rete di meccanismi) e scorre senza problemi.

Binasco crea un congegno impeccabile di entrate ed uscite : una commedia fatta di porte, quasi musicale nel loro chiudersi e aprirsi continuamente, creando un dispositivo di ingranaggi che si muove in

maniera perfetta .

“ è una questione di ritmo, che è fondamentale in questo tipo di teatro. Produrre un effetto comico non

vuol dire per forza adattarsi ad un ritmo indiavolato.. ci sono anzi continue frenate di ritmo. Quando c’è

grande comicità il ritmo non accelera, si placa.”

Un riconoscimento va, oltre alla splendida elaborazione di Binasco, anche al lavoro sulle scene di Margherita Palli, che contribuiscono all’ eccellente riuscita dello spettacolo, e alla bravura degli attori che

riescono a destreggiarsi in un testo pieno di insidie e di complessi meccanismi.

Testo di Michael Frayn, traduzione di Filippo Ottoni

Regia di Valerio binasco

Scene: Margherita Palli

Costumi: Sandra Cardini

Luci: Pasquale Mari

Attori: Milvia Marigliano, Andrea Di Casa, Francesca Agostini, Nicola Pannelli, Elena Gigliotti, Fabrizio Contri,

Valerio Binasco, Ivan Zerbinati, Giordana Faggiano.

Teatro Stabile di Torino con il sostegno della fondazione CRT.

Ilaria Stigliano

VANGELO SECONDO LORENZO

Nel momento in cui ho visto nel programma del Teatro Stabile di Torino questo spettacolo, decisi che dovevo andare assolutamente a vederlo. Fu un desiderio dettato dalla profonda stima che nutro verso la grande persona che fu Don Lorenzo Milani. Ero inoltre molto curiosa di sapere come avrebbero affrontato in palcoscenico una storia come la sua.

E’ stata “colpa” del mio ex insegnante di psicologia del mio liceo se mi sono imbattuta in questo personaggio, che oltre essere stato molto attivo a livello sociale e politico, ha dato un importante contributo alle successive riflessioni sulla didattica scolastica.

Continua la lettura di VANGELO SECONDO LORENZORAGAZZI DI VITA

“Faceva un caldo, che non era scirocco, che non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano de colore”; esordisce così Lino Guanciale, il narratore di “Ragazzi di Vita” nel primo adattamento teatrale dell’omonimo romanzo di Pasolini.

Un’idea nata nel 2016, a quarant’anni dalla morte dell’autore, che riproduce fedelmente il contenuto dell’opera pasoliniana, raccontando le vicende di alcuni ragazzi appartenenti al sottoproletariato romano.

La storia si svolge nell’immediato dopoguerra: le vicissitudini dei personaggi sono in realtà lo specchio del degrado sociale di un paese profondamente segnato dal conflitto.

La miseria è la protagonista indiscussa delle vite di questi giovani -i “ragazzi di vita”- che della vita sono pedine in mano al fato, ma che non si arrendono all’idea di un’esistenza passiva, cercando di arrangiarsi come possono. Le famiglie non sono più un punto di riferimento e spesso anzi sono contenitori vuoti, senza valori.

I ragazzi , allo sbando più totale, non vogliono rassegnarsi allo scorrere tedioso del tempo e pertanto ricorrono a passatempi che sono il ritratto della povertà morale e materiale che li circonda.

Le parole cominciano a manifestarsi ai nostri occhi in maniera tangibile, nonostante la presenza di una scenografia minimalista ma funzionale e coerente all’idea di decadenza che si vuole trasmettere.

Il racconto procede per capitoli isolati, sviscerando brevi aneddoti significativi tenuti insieme dall’abile maestria di Lino Guanciale, alter ego di Pasolini.

Egli si aggira tra una scena e l’altra un po’ narratore un po’ spettatore, talvolta insinuandosi in punta di piedi nella narrazione, senza mai però scombinare gli equilibri di quello spettacolo di vite incerte ma strepitanti.

I personaggi (18 attori in scena) si esprimono in un dialetto romanesco di borgata e contemporaneamente parlano in terza persona attraverso la prosa letteraria, come a voler segnare un distacco narrativo nella descrizione delle azioni da loro compiute.

Ogni attore, proprio come una piccola rotella dentata, ha reso possibile il funzionamento di un complesso ingranaggio con il risultato di un meccanismo pressocché perfetto. Ogni storia lascia il segno, passando in pochi minuti dal dramma alla pura leggerezza, il tutto con un ritmo ben sostenuto.

Oggettivo merito va conferito, oltre che ad un bravissimo narratore, a ogni interprete e alla raffinata regia di Popolizio: grazie anche all’esperienza attoriale, riesce a conferire consapevolezza alle parole sul palcoscenico, conscio di come l’attore ne diventi veicolo. Vincitore di tre premi alla regia: “Ubu”, “Critica” e “Le Maschere”.

Va riconosciuta inoltre la nota piacevole data dalle canzoni dal vivo inserite nella partitura, che pervadono lo spettatore di una struggente tenerezza.

In tal senso è doveroso citare tutta la compagnia oltre a Guanciale: Lorenzo Grilli (Riccetto), Alberto Onofrietti (Genesio), Josafat Vagni (Agnolo) Sonia Barbadoro, Giampiero Cicciò, Roberta Crivelli, Flavio Francucci, Francesco Giordano, Michele Lisi, Pietro Masotti, Paolo Minnielli, Cristina Pellica , Lorenzo Parrotto, Silvia Pernarella, Elena Polic Greco, Francesco Santagada, Stefano Scialanga e Andrea Volpetti.

Una furiosa ed impulsiva lotta alla quotidianità, che ci fa uscire da teatro colmi di una felicità apparente, rivolgendo un ultimo tenero e malinconico sguardo a quei ragazzi che la vita l’hanno segnata sulla pelle.

Di Pier Paolo Pasolini

Drammaturgia: Emanuele Trevi

Regia Massimo: Popolizio

Scene: Marco Rossi

Costumi: Gianluca Sbicca

Luci: Lugi Biondi

Canto: Francesca della Monica

Ilaria Stigliano

La classe operaia va in paradiso – Claudio Longhi

“Su questa terra verrà creato il paradiso migliore che sia, non sarà quello del proletariato, ma sarà quello della borghesia”. Una canzoncina ci culla, accarezzandoci dolcemente, è la Ninna Nanna del capitale di Fausto Amodei.

Claudio Longhi porta in scena al teatro Carignano di Torino lo spettacolo La classe operaia va in paradiso. L’adattamento teatrale dell’omonimo film di Elio Petri del 1971, opera cardine del cinema italiano e necessario per quegli anni, ha l’intento di usare il passato come specchio, o meglio travestimento, parola molto cara al regista, del presente. Il presente che ci troviamo a vivere è un tempo di crisi, in cui le strutture si mettono in discussione, un tempo interessante. Quindi guardare lontano per vedere meglio chi siamo oggi.

Lulù Massa (Lino Guanciale) è un operaio che deve mantenere due famiglie, stakanovista e sostenitore del lavoro a cottimo, grazie al quale, lavorando a ritmi infernali, riesce a guadagnare abbastanza da permettersi l’automobile e altri beni di consumo. Lulù è amato dai padroni, che lo utilizzano come modello per stabilire i ritmi ottimali di produzione, e odiato dai colleghi operai per il suo eccessivo servilismo. Non ha nessuna vita sociale, nessun dialogo con i propri cari, non riesce neppure più ad avere rapporti con la compagna. La sua vita continua in questa totale alienazione, finché un giorno ha un incidente sul lavoro e perde un dito. Sarà da qui che parte la sua discesa sulla terra, dove l’alienazione svanisce un poco per volta. Basta un infortunio per uscire dal paradiso della fabbrica e vergognarsi per la propria condizione di sfruttato. Così Lulù ha maggiore consapevolezza, ma nel mondo di fuori, nuovo ai suoi occhi è disorientato, non sa cosa fare. Lo guidano i suoi due angeli custodi, o meglio coloro che vorrebbero soddisfare tale ruolo, ma che finiscono per essere dei consiglieri mendaci. Lo studente e il sindacalista, il gatto e la volpe, randagi che chiedono l’elemosina, in questo caso di persone, per le loro lotte al padrone, e allo stesso tempo che apparecchiano inganni ai danni degli onesti lavoratori. Inganni che promettono la lotta contro Dio, senza un progetto compiuto e quindi ignaro delle conseguenze. Lulù perderà, a causa delle sue contestazioni, il lavoro, verrà meno la sua ragion d’essere. Ma Dio è misericordioso, e così Lulù sarà redento da questa sua devianza e verrà riammesso in Paradiso.

Lo spettacolo è intriso di Bertolt Brecht, nume tutelare chiamato in causa in diverse circostanze. L’intento di far riflettere su quello che accade sul palcoscenico, ma anche su quello che accade al di fuori, nella vita di tutti i giorni, si amalgama bene attraverso elementi di rottura della continuità scenica, come i personaggi di Pirro e Petri, e soprattutto dalla figura del narratore, un cantastorie che rilassa il pubblico con canzoni di Fausto Amodei, per poi spronarlo a continuare la sua riflessione. L’attualità è ampiamente evocata: dal lavoro al conflitto con il femminile, attraverso la figura di Adalgisa, una giovane all’interno del mondo virile della fabbrica, ma anche i rapporti familiari. La famiglia è il risultato di tutto ciò che si acquista. Il visone come stato sociale, per citare l’attrice. Abbiamo indossato tutti un visone e ora non sappiamo più riconoscere la nostra pelle naturale, viviamo in una società che tende a coprire le nostre individualità. Una società in cui l’unica via di fuga non è rappresentata da Lulù, che viene inglobato di nuovo nella fabbrica, ma da Militina, figura da tragedia antica. Un pazzo che vede la contemporaneità e chissà forse anche il futuro. Capace di sognare l’utopia per essere profeta di una rivoluzione.

Uno spettacolo necessario, intenso, che oltre a deliziare le nostre papille emotive ci induce a chiederci che cosa sia oggi il proletariato. La risposta a questa domanda sarò una lunga quete tra i meandri della nostra società, forse appagata solo alla fine dalla semplice constatazione che oggi il proletariato è tutto ciò che sogna non di andare in Paradiso, ma di avere un posto da vivere pienamente fuori da esso.

“Proletari di tutto il mondo unitevi!”. Una vocina ci reca fastidio, ma presto scompare, silenzio. Cos’era? Tendiamo di nuovo l’orecchio, ma nulla. Distratta, la gente se ne va. Ma chi era? Forse proprio Lulù Massa? O quello studente fracassone e perdigiorno? E il sindacalista? No per carità! A casa presto, che domani si lavora. Era il Militina!!!

Emanuele Biganzoli

Liberamente tratto dal film di Elio Petri (sceneggiatura Elio Petri e Ugo Pirro)

di Paolo Di Paolo

con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, Franca Penone, Simone Tangolo, Filippo Zattini

regia Claudio Longhi

scene Guia Buzzi

costumi Gianluca Sbicca

luci Vincenzo Bonaffini

video Riccardo Frati

musiche e arrangiamenti Filippo Zattini

regista assistente Giacomo Pedini

assistente alla regia volontario Daniel Vincenzo Papa De Dios

Emilia Romagna Teatro Fondazione

COPENAGHEN: DIALOGO TRA SCIENZA E ETICA

Nel 1941 il fisico tedesco Werner Karl Heisenberg si reca a Copenaghen per incontrare il suo maestro, Niels Bohr. Dall’ultima volta che si sono visti, le cose sono molto cambiate: l’occupazione nazista, le leggi razziali (anche se in quel momento non ancora valide in Danimarca) e il velo cupo di terrore che si era depositato sull’Europa. In questo contesto i due fisici hanno una conversazione che li porta all’estrema rottura, Bohr infatti lo caccia di casa. Ma cosa si sono detti? Di cosa hanno parlato di preciso? Quali sono state le esatte parole che hanno utilizzato?

Questo è ciò che il testo e lo spettacolo cercano di indagare, per fare i conti con il passato e dare un senso a parole e azioni di più di cinquant’anni fa: gli attori parlano infatti con noi, come se volessero spiegarci che cosa sia avvenuto in quel fatidico incontro.

Come se si ritrovassero dopo anni e anni, dopo la loro stessa morte, in un tempo e uno spazio sospesi tra formule fisiche e un passato che schiaccia le loro coscienze, i due fisici e la moglie di Bohr, Margrethe, vogliono ripercorrere nei minimi dettagli il loro incontro, in primo luogo per capire loro stessi. Margrethe è un personaggio strategico, con le sue osservazioni funge come da punto di vista esterno, un ago della bilancia che, quando la rievocazione di ricordi fra i due fisici si fa troppo nostalgica, li riporta al punto principale dell’indagine.

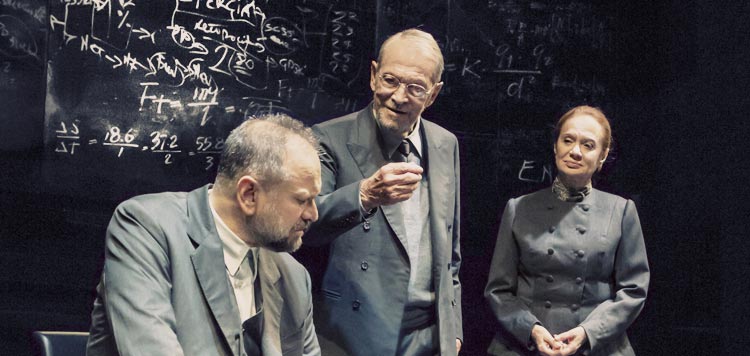

La scenografia, alta, nera e imponente, è composta da una serie di lavagne poste asimmetricamente, piene zeppe di formule matematiche e fisiche. Le luci giocano molto sul chiaroscuro, creano una scena introspettiva e la musica, presente solo in pochi momenti, funziona da contrappunto per aiutare lo spettatore a mantenere sempre l’attenzione vigile. Inoltre i costumi degli attori sono tutti composti dai toni del grigio e per tutto lo spettacolo i personaggi orbitano l’uno attorno all’altro, spostandosi come in una danza scientificamente studiata. Tutto questo contribuisce a dare la sensazione di trovarci proprio nella loro mente, nei loro ricordi, partecipi di questa ricerca di risposte.

La recitazione dei tre attori è davvero magistrale: ognuno di loro costruisce un personaggio estremamente sfaccettato e allo stesso tempo coerente in ogni dettaglio e, nonostante durante le conversazioni si raggiungano picchi di tensione altissimi, nessuno di loro perde mai la concentrazione.

La forza delle loro parole è sottolineata anche dal fatto che fossero molto statici e che quasi mai si toccassero o interagissero fra di loro. Le questioni etiche sui limiti della ricerca scientifica, o i dialoghi sulla condizione umana, solo affrontati in questo modo potevano arrivare allo spettatore taglienti come lame.

Perché sì, questo spettacolo, oltre ad intrecciare piani temporali e a rievocare ricordi apparentemente sconnessi tra loro, è anche un susseguirsi di interrogativi legati alla filosofia, all’etica, alla scienza, a cosa sia lecito e cosa non lo sia più in determinate circostanze.

Entrambi i fisici erano vicini a un traguardo che avrebbe portato alla realizzazione della bomba atomica. Bohr accusa Heisenberg ferocemente, perché accetta di lavorare sotto il regime nazista, regime che si stava macchiando dei peggiori crimini pensabili, e lo condanna proprio per le sue ricerche collegate ad un arma che avrebbe potuto distruggere l’umanità. Ma Heisenberg non riuscirà mai a creare la bomba atomica, poiché, come lui stesso ci confessa, non riusciva (o forse non voleva?) risolvere una formula. Invece Bohr, che sarà costretto a scappare negli Stati Uniti perché per metà ebreo, userà le sue conoscenze e il suo sapere per contribuire alla realizzazione della bomba che sarà poi sganciata dagli americani sul Giappone.

Ed è questa la grandezza dello spettacolo: gli attori, con la loro forza recitativa, ci pongono continuamente delle questioni da risolvere, ma ci fanno uscire dal teatro più confusi di prima e senza una risposta. Alla fine, l’interrogativo che ci risuona nella mente, è solo uno: chi è da condannare, Heisenberg o Bohr?

Di Alice Del Mutolo

di Michael Frayn

con Umberto Orsini, Massimo Popolizio

e con Giuliana Lojodice

regia Mauro Avogadro

scene Giacomo Andrico

costumi Gabriele Mayer

luci Carlo Pediani

suono Alessandro Saviozzi

Compagnia Umberto Orsini e Teatro di Roma – Teatro Nazionale

in coproduzione con CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

si ringrazia Emilia Romagna Teatro Fondazione

La classe operaia va in paradiso

Attore o personaggio? Uomo o macchina? Operaio della B.A.N. o lavoratore odierno? 1968 o 2018?

Sono queste le dicotomie su cui gioca La classe operaia va in paradiso, spettacolo di Paolo di Paolo diretto da Claudio Longhi, liberamente tratto dall’omonimo film di Elio Petri del 1971. Una scelta audace, trasporre in immagini teatrali quegli scomodi fotogrammi che cinquanta anni fa destarono tanto scalpore da intimare la distruzione di tutte le copie. Una scelta audace se si pensa a quanto siano cambiate la società e le prospettive individuali in questo mezzo secolo.

L’idea dello spettacolo nasce nell’estate del 2016, durante un incontro tra Claudio Longhi e Lino Guanciale (che nello spettacolo interpreta il complesso protagonista Lulù Massa). La volontà è quella di inseguire il disegno per cui il teatro è un particolare specchio del presente, uno “specchio anamorfico”, per usare le parole dell’antropologo Victor Turner molto care a Longhi. Una superficie non liscia e asettica, ma che riflette deformando, rimpicciolendo, ingrandendo la realtà: la traveste. E il film nella sua inattualità viene a sua volta trasformato divenendo vividamente e tremendamente attuale, caricato anche di quella forza che solo il teatro, accadendo ogni sera davanti, intorno e con lo spettatore, riesce a dare. Il tema centrale del film quindi si sposta in questa messa in scena: non è più la lotta in sé di quegli operai alienati che caratterizzò i movimenti sociali di cinquanta anni fa, ma il lavoro nella società odierna che vive il 2018.

Parlare del lavoro attraverso la classe operaia si traduce in un gesto del tutto brechtiano. Portare in scena un mondo così lontano e distante ci aiuta a guardarci meglio. Questo specchio distorto che è il palcoscenico ci pone davanti a noi stessi, come individui e come società, riflettendoci e lasciandoci riflettere. L’immagine riflessa di noi individui è un’immagine che non siamo più disposti a vedere: quella del proletario. Quella di noi società è invece un’immagine che crediamo di intravedere, mentre ci ha abbandonati da tempo: l’immagine della coscienza di classe. E’ su questa visione che si aggomitola la sensazione di perdita che attraversa tutto lo spettacolo: la perdita di quella pulsione ideologica, scaturita da una consapevolezza di massa, che spinge a desiderare il cambiamento inteso come miglioramento. A sottolineare quest’elemento di perdita ricompare di nuovo Brecht, in una recitazione straniata, oggettivata, quasi in terza persona, di attori che sul palcoscenico calcano e ricalcano un contesto storico che non hanno vissuto e non potranno mai sperimentare.

Lo spettacolo vive di quelle vibrazioni che l’inseguimento ossessivo dell’ideale emetteva in quegli anni agitati. Lo spettacolo vive e trema. Trema di ossessione, di disperazione e di speranza e fa tremare il pubblico. Lo spettatore è scaraventato in una visione che lo mette in crisi, lo induce a porsi delle domande, a chiedersi a cosa stia assistendo esattamente. Come mai la rievocazione di un’epoca lontana e inafferrabile colpisce come un secchio di acqua gelida sul viso? E come mai quella disperazione esasperata, quell’ossessione, quel sentirsi un po’ uomo e un po’ macchina risultano così familiari da rabbrividire? E perché al contrario quella speranza e quell’arrampicata vigorosa di chi aspira a qualcosa di meglio sembrano così aliene ai nostri occhi?

La forza evocativa dello spettacolo sta nel suo continuo entrare ed uscire dalla narrazione. Gli attori interpretano più di un ruolo, alternando il tempo della storia con tutto ciò che è stato prima e dopo il film. La sua ideazione e costruzione, attraverso le parole del regista del film Elio Petri e del suo sceneggiatore Ugo Pirro, che sul palco osservano distanti ma allo stesso tempo interagiscono con il racconto; il carico e l’effetto che la pellicola ha trascinato dietro di sé, con gli attori che si immedesimano nel pubblico del cinema del ’71 ed esprimono i loro pareri e le loro critiche contrastanti sul film; la giovane coppia omosessuale che parla del film allo stesso modo in cui si chiacchiera tra amici del più e del meno, a dimostrare quanto i risultati del Sessantotto siano inconsciamente radicati dentro ognuno di noi; quella sorta di narratore-cantastorie che interrompe

bruscamente il racconto passeggiando tra il pubblico ed intonando con un pizzico di triste ironia i testi di Fausto Amodei e strappando qualche enigmatico sorriso.

La messa in scena, nonostante la sua durata di più di 2 ore e 30 minuti, rimane sempre chiara e incredibilmente fluida, dimostrando l’immane lavoro organizzativo alle sue spalle. L’ingegnosa scenografia permette cambi veloci e di grande impatto visivo, lasciando che lo spettatore venga catapultato da un luogo all’altro, dal passato al presente, dalla trama del film alla narrazione quasi senza accorgersene. La fabbrica incombe prepotente sui protagonisti e sul pubblico, senza mai abbandonare la scena. Il nastro trasportatore che ricorda la catena di montaggio scorre al centro del palco, trasportando elementi scenici ed attori, che, come oggetti, seguono il corso incessante della macchina inermi e impotenti, posseduti da essa. Il pannello quadrettato su cui vengono proiettate le scene del film ingabbia i personaggi inequivocabilmente. Li rinchiude senza via di uscita, se non quella di lasciarsi trasportare dal nastro senza opporre resistenza. Li rende prigionieri della fabbrica, delle loro case, dei loro pensieri, della loro vita e della loro ossessione. Con l’inganno rende anche noi pubblico prigioniero dell’inattesa presa di coscienza. Prigioniero di una gabbia da cui, paradossalmente, si è in grado di liberarsi solamente identificandosi nel Militina, l’uomo che dopo una vita chiuso in fabbrica si è tolto le catene perdendo il senno, divenendo paladino e profeta visionario di un sogno di rivoluzione. Uomo portato in scena da una donna, Franca Penone, a rimarcare la perdita di identità e di certezza, ma allo stesso tempo la scarcerazione dallo schema, dai modi che la società ritiene consoni e normali.

Come il Militina, tutti i personaggi assumono un valore proprio e vivono di una interiore polarizzazione. Non ci sono personaggi positivi e personaggi negativi. Personaggi per i quali parteggiare e personaggi contro i quali schierarsi. Sono tutti uomini che manifestano la loro dualità dal profondo. Sono, appunto, tutti uomini.

Lino Guanciale porta in scena un Lulù Massa, operaio stakanovista che finisce col farsi divorare dall’ossessione del lavoro e dall’alienazione della fabbrica, in grado di far ridere e di far piangere. La genialità dell’interpretazione riesce ad esprimere un personaggio fondamentalmente molto semplice ma dilaniato interiormente, con grande pathos e allo stesso tempo dolcissima ironia.

Particolarmente intrigante il cronometrista (Simone Francia), il personaggio più vicino alla figura del padrone, l’emblema della posizione che tutti si trovano prima o poi ad assumere nella società odierna: quella dello sfruttato che all’occasione diventa sfruttatore. Adalgisa (Donatella Allegro), la figura della donna femminile e desiderata, che nel contempo è un po’ “scoordinata”, per dirla con le parole dell’attrice. Una donna che si ritrova giovanissima nel contesto virile della fabbrica; manifesto della donna di quegli anni che vive in un mondo di rivoluzioni, compresa quella sessuale, e ha la voglia e la possibilità di goderselo, di esserci, ma non sa ancora bene come. Lo studente (Eugenio Papalia), personaggio problematico già nella versione cinematografica, rappresentato come paroliere astratto che insegue una rivoluzione solo con la voce e si tira indietro davanti alle conseguenze reali. Non mancano tuttavia i momenti in cui anche la sua più accesa gioventù, che sfocia spesso in una fastidiosa spacconeria, vacilla dimostrando un lato più umano, di un ragazzo che si trova davanti ad una società in fermento, ma è forse troppo giovane per sostenerne da solo il peso. Il sindacalista (Simone Tangolo) che appare spesso pavido, spaventato dall’idea della rivoluzione, ma è quello che prende in mano la situazione e media, ottenendo risultati, che per quanto possano essere delle vie intermedie, sono pur sempre reali. Interessante notare che l’attore che interpreta il sindacalista sia lo stesso che interpreta il cantastorie che conduce la narrazione: si identifica in lui una figura più stabile, su cui fare affidamento nei momenti in cui ci si sta più perdendo. Lidia (Diana Manea), la moglie di Lulù Massa, donna forte, alta, con i capelli corti, lavora sin da quando era una ragazzina e ci ha fatto le ossa in questo mondo di lavoro e insoddisfazione. Continua a sperare che il marito, alienato ormai anche nella vita privata forse persino più che in quella lavorativa, la voglia, la desideri e la ascolti. Disperata nella presa di coscienza dell’inutilità dei sentimenti e del fallimento nella ricerca della realizzazione personale. La splendida attrice, carica di forza emotiva e dalla voce potentissima, cita il suo personaggio, che aspira a poter un giorno comprare il famoso visone, simbolo dell’emancipazione economica, nell’affermare che oggi abbiamo tutti indossato un visone e non riusciamo a riconoscere la nostra pelle, poiché la società ci nasconde, nascondendo a noi stessi la nostra individualità.

In ultimo, uno spazio dedicato merita il musicista Filippo Zattini, polistrumentista eccezionale, che si ritrova a dover affrontare il confronto con un colosso quale Ennio Morricone, che scrisse la colonna sonora del film. La via intrapresa è quella dell’allontanamento dalla versione originale, per seguire un modello del tutto diverso. Le musiche si rifanno al ‘700, in particolare all’Inverno di Antonio Vivaldi, che con la ripetitività e ricorsività dei suoi fraseggi e ritmi collima con l’ossessione della fabbrica. Secoli così lontani si ritrovano a condividere lo spazio scenico, in un turbinio di follia e note. Il musicista è costantemente sul palco, in un angolo poco illuminato, al di fuori della gabbia. Pur non essendo un vero e proprio personaggio, si fa personaggio, tramite delle emozioni e dello stesso ingranaggio della fabbrica, tanto che i protagonisti interloquiscono con lui, zittendo più volte le sue note che esasperano fastidiosamente l’ossessione che rimbomba nei loro pensieri. Diviene quindi anche lui operaio, operaio dello spettacolo, ugualmente legato ad una macchina, per l’esecuzione della folle melodia.

Lo spettacolo è una miscela di emozioni, sentimento, nostalgia e risata. Fa ridere in maniera sincera e al contempo malinconica. Lascia nello spettatore una strana sensazione di voler uscire dal teatro e andarle a sfondare quelle famose porte del Paradiso, assieme a Lulù Massa, al Militina e a tutti gli altri. “Io c’ero?” chiedono gli operai a Lulù che racconta il suo sogno di conquista del Paradiso, nascosto dietro ad un muro e ad una coltre di nebbia.

C’eravamo tutti.

liberamente tratto dal film di Elio Petri

sceneggiatura Elio Petri e Ugo Pirro

di Paolo Di Paolo

regia Claudio Longhi

scene Guia Buzzi

costumi Gianluca Sbicca

luci Vincenzo Bonaffini

video Riccardo Frati

musiche e arrangiamenti Filippo Zattini

regista assistente Giacomo Pedini

assistente alla regia volontario Daniel Vincenzo Papa De Dios

con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Lino Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, Franca Penone, Simone Tangolo, Filippo Zattini

Ada Turco

LA MALADIE DE LA MORT

LA MALADIE DE LA MORT

Regia KATIE MITCHELL

In una stanza d’albergo, unica ambientazione dello spettacolo, assistiamo a un dramma amoroso, o meglio a un dramma erotico, perché di amoroso fra i due protagonisti non c’è nulla dall’inizio alla fine. Anzi, è l’impossibilità d’amare il motore centrale della storia, fra una donna (Laetitia Dosch) e un uomo (Nick Fletcher), una donna pagata per più notti con l’unico scopo di esaudire tutte le follie erotiche di un uomo che, come lui stesso dice durante lo spettacolo, non ha mai amato una donna, lasciando presagire un suo lato omosessuale. La regista britannica Katie Mitchell, con l’aiuto di Alice Birch, ha deciso di raccontare una storia tratta dall’omonimo libro di Marguerite Duras. Una storia triste e malinconica con uno sfondo di speranza, una speranza di vita, che si evince da alcuni serrati dialoghi fra i due protagonisti, speranza che viene puntualmente stroncata dalle aggressive reazioni dell’uomo, dimostrando così di essere malato, di una malattia che verrà chiamata successivamente dalla donna “malattia della morte”. E’ l’incapacità d’amare che porta a non vivere e dunque a morire, la maladie de la mort. Morire pian piano dentro di sé, trovando come unica soluzione il voler togliere ad un altro la vita che tu non riesci a costruirti, ed i vani tentativi di uccidere la donna da parte dell’uomo ne sono la dimostrazione. All’instabile e imprevedibile rapporto fra i due si aggiunge un ricordo ancora acceso e vivo nella donna, che si ripete e torna in mente ogni qualvolta lei entra nella stanza d’albergo. La scena, che torna per tutta la durata dello spettacolo, solo alla fine si svela allo spettatore limpida e nitida in tutta la sua completezza: è un trauma che la donna, allora bambina, visse quando trovò il padre impiccato in casa. L’atmosfera triste e malinconica che è la conseguenza di una storia che non trova sbocchi di serenità, è rafforzata dall’effetto che la regista ha voluto infliggere sull’ambiente, estremamente provante e caratterizzato da una scelta di luci e musiche che sembrano andare in un’unica direzione, quasi a rafforzare il concetto, se ce ne fosse bisogno, gioco di ombre, ambientazioni prevalentemente oscure. Uno spettacolo stravolgente e coinvolgente che ti fa entrare quasi in scena. Quella stanza d’albergo sembrava allargarsi a tutto il teatro, come se ognuno di noi non avesse un seggiolino per guardare lo spettacolo ma una camera in quell’albergo e guardasse impotente quello che nella stanza affianco stava succedendo.

Lo spettacolo con il suo procedere lento e angosciante, ha la caratteristica di tenere lo spettatore con il fiato in sospeso fino alla fine, in una condizione quasi di apnea. La stessa condizione nella quale era, per precisa volontà della regista, Jasmine Trinca, racchiusa in una cabina con la sua inconfondibile voce allo scopo semplicemente di narrare, rimanendo distaccata dalla scena, dove non è mai entrata, mantenendo piuttosto il ruolo di collante fra la scena stessa e il pubblico.

La storia è un set a cielo aperto. Le scene sul palco sono seguite, per tutta la durata dello spettacolo, da tre macchine da presa che insieme allo schermo situato sopra gli attori rappresentano un esperimento, fra teatro e cinema. Due mondi, due modi di fare arte paralleli ma che finora si sono incontrati di rado.

Grazie all’intraprendente regista britannica, nonostante le difficoltà, dovute alla lingua e alla scelta di realizzare uno spettacolo fuori dagli schemi, questo progetto internazionale è un coraggioso esperimento e merita il suo successo.

da Marguerite Duras

adattamento Alice Birch

con Laetitia Dosch, Nick Fletcher

narratrice Jasmine Trinca

regia Katie Mitchell

regista associato Lily McLeish

regia video Grant Gee

scene e costumi Alex Eales

musiche Paul Clark

sound design Donato Wharton

video design Ingi Bek