Qual è il tuo fantasma? Chi, che cosa ti cammina accanto?

Si può vivere accanto ai propri fantasmi? I cittadini di varie età coinvolti nel progetto di Barbara Altissimo rispondono a questa domanda con la propria vita, offrendo in scena, con delicatezza, cura, danza e sospensioni, e con infinite fragilità vissute, ricordi, memorie che affiorano. Il coro è mosso da un desiderio di grande umanità ed è forse questa la strada che lo spettacolo ci invita a prendere in considerazione.

Il pubblico viene invitato ,prima di entrare in sala ,a rispondere alla domanda “qual è il tuo fantasma? Chi, che cosa ti cammina accanto? “Ed è così che ci accoglie lo spettacolo ospite della stagione 24/ 25 Fantasmi, a cura della fondazione TPE.

“Lo spettacolo è il frutto di una lunga attività di formazione in diversi presidi civici territoriali, per il progetto la cultura dietro l’angolo, promosso dalla fondazione compagnia di San Paolo e dalla città di Torino in collaborazione con la fondazione per la cultura di Torino,per più di un anno centinaia di persone hanno lavorato intorno ad una riflessione collettiva per arrivare ad incontrare, riconoscere i propri fantasmi, regalando frammenti di vita, condividendo gioie e dolori e tessendo insieme una trama.Iprotagonisti sono donne, uomini comuni, persone che abitualmente non vivono il palcoscenico e che hanno camminato accanto i loro fantasmi.Un gioco di specchi in cui tutti possiamo trovare un riflesso che ci appartiene, che riconosciamo e che possiamo condividere”(Liberamente Unico)

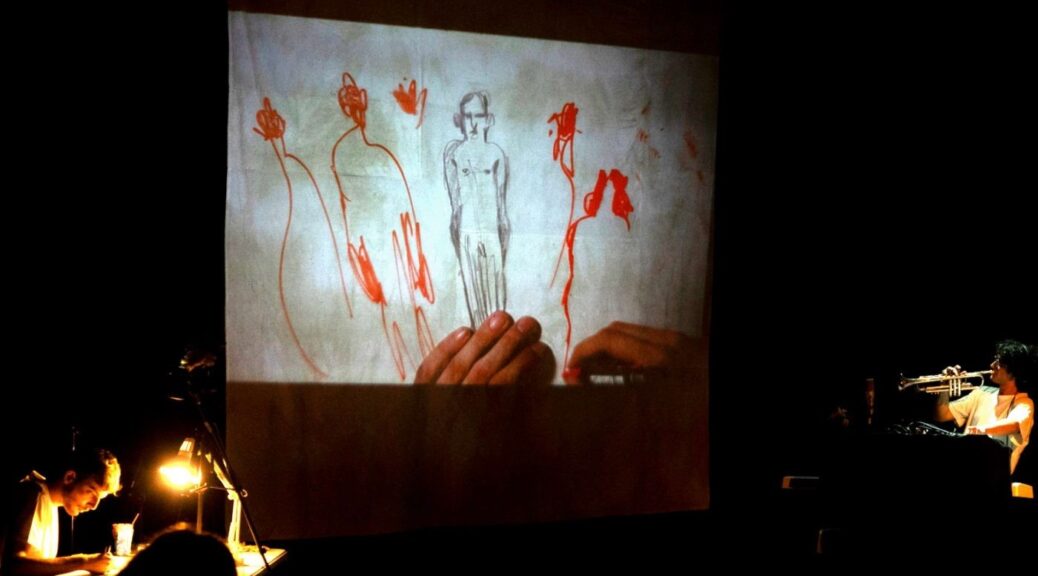

Lo spettacolo si presenta ottimamente orchestrato, gli ingredienti del teatrodanza ci sono tutti e si annusa nell’aria l’atmosfera e le memorie della Bausch; una rassegna di micro narrazioni offre al pubblico una possibilità di maggiore attenzione per la vita stessa e nel contempo l’occasione di mettersi a nudo per i performers che si appropriano di un tempo e di uno spazio per dichiararsi (unico rammarico, a mio parere, è per il pubblico che confonde il mettersi a nudo con discrezione degli attori e trasforma in spettacolarizzazione il loro dramma applaudendo ad ogni assolo)

La coreografa si districa abilmente nel territorio del teatro collettivo e offre con eleganza il suo gusto per l’estetica, la scelta delle musiche e il disegno luci ineccepibile di Massimo Vesco, a volte affiora un’immagine fotografica, a volte filmica e resta nel ricordo catturato. Tutto perfetto, forse troppo perfetto e forse qualche “sporcatura”ogni tanto la bravissima Barbara Altissimo poteva concedersela. La coreografa, ad ogni modo, ha saputo confermarsi una brava regista con il suo buon gusto e la sua sensibilità. La creazione si completa con la drammaturgia di Emanuela Currao ,gli oggetti scenici di Jasmine Pochat,i costumi di Gualtiero Scola e l’assistenza alla regia di Fabio Castello.

Alessandra Lai

creazione e regia Barbara Altissimo

drammaturgiaEmanuela Currao

in scenaFranco Albanese, Laura Brunetta, Martina Caruso, Loredana Casorio, Francesca Catania, Tommy Crosara, Emanuela Currao, Alessandro Dichirico, Allegra Florioli, Alessia Garombo, Rosaria Giangreco, Salvatore Loiodice, Francesco Piarulli, Raffaella Pitrolo, Amalia Piumatti, Stefania Savelli, Renato Scarpato, Amalia Scotti, Stefano Tubia

disegno luci e spazio scenicoMassimo Vesco

elementi sceniciYasmin Pochat

costumi di scenaGualtiero Scola

assistente alla regiaFabio Castello

organizzazioneNadia Frola

amministrazioneIsabella Saliceti

comunicazione e ufficio stampaRoberta Cipriani

produzioneLiberamenteUnico