È la solitudine, in tutte le sue sfaccettature, a fare da protagonista in Si nota all’imbrunire, scritto e diretto dalla drammaturga Lucia Calamaro ( anche autrice dell’omonimo libro ) con la produzione di Silvio Orlando e della moglie Maria Laura Rondanini.

Continua la lettura di SI NOTA ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO) – LUCIA CALAMAROArchivi categoria: Teatro

PREMI UBU 2019

Anche quest’anno abbiamo assistito al consueto appuntamento di consegna dei Premi Ubu, ossia il più importante riconoscimento teatrale del panorama italiano. Il 16 dicembre scorso, presso il Piccolo Teatro di Milano, si è tenuta la quarantaduesima edizione del premio, condotta da Cinzia Spanò e Graziano Graziani con l’accompagnamento musicale di Francesca Morello. La serata è stata trasmessa radiofonicamente da Radio 3 ed è stata seguita da gruppi d’ascolto sparsi in tutta Italia.

Lo zoo di vetro – Leonardo Lidi

In un mare di polistirolo si trova una casa. Al suo interno, collocate in mezzo ad arredi di color pastello, una donna e una ragazza. Clown. A lato, una figura ignota ha il volto coperto da una scatola di cartone; rimarrà seduta in disparte per tutto il primo atto.

Entra un altro pagliaccio, ricorda un Pierrot. Si chiama Tom e racconta la sua storia. Le sue ultime parole animano le figure nella casa.

Continua la lettura di Lo zoo di vetro – Leonardo LidiIL MAESTRO E MARGHERITA

Come un tentativo di distillazione, lo sforzo di cogliere una essenza che sia oltre il mero susseguirsi degli eventi: così ci pare il lavoro di Letizia Russo nel suo inevitabile tradimento del romanzo “Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov nella forma teatrale. Ne sia esempio la trasformazione del capitolo più funambolico ed esaltante del romanzo, “La magia nera e il suo smascheramento”, nella conclusione della quête di Woland-Satana della Margherita che sarà sua Regina nel ballo dei cento re di quella sera: evitando saggiamente la trasposizione in scena affida il racconto di quei folli eventi del Teatro Varietà di Mosca ad una Margherita straniata e incantata sotto lo sguardo di Woland che la scruta con i suoi occhi, uno verde uno colore del buio, che la ascolta, la segue, e che, infine, al riconoscersi e consegnarsi come in sogno di Margherita come la donna cercata, la accetta come sua compagna.

L’infinita trama del romanzo da centinaia di personaggi è sciolta e ritessuta davanti ai nostri occhi seguendo tre fili narrativi: quello, come si è detto, della ricerca di Margherita da parte di Woland; la storia d’amore tormentata di Margherita e del Maestro e la sua reclusione in un ospedale psichiatrico a seguito della mancata pubblicazione del suo romanzo; e quella di Jeshua e del Procuratore della Giudea Ponzio Pilato, che è la trama del romanzo scritto dal Maestro. In una scena chiusa sui tre lati da pareti nere ardesia istoriate da scritte e disegni ma con aperture-ante da cui fuoriescono o si affacciano i personaggi, la regia di Baracco fa sì che i tre fili si intreccino e si alternino giocando su stili diversi: il grottesco feroce della coorte di Woland, con le sue marionette crudeli Korov’ev, Behemot e Hella, perfetti e inquietanti nelle loro movenze e alterità demonica; le caricature dei dirigenti del Teatro Varietà (caricature che però talvolta sfumano in un eccesso di ridicolo), la forza greve e possente del dialogo alto tra Jeshua e Pilato che si fa rito nella scena dell’esecuzione di Jeshua; e poi il fervore di Margherita, la sempre intensa Federica Rosellini, che vola nuda non a cavallo di una scopa ma su di una altalena, un balocco infantile, come se la liberazione del vero sé possa affermarsi solo attraverso un ritorno all’infanzia. E poi il Maestro, Francesco Bonomo anche nel ruolo di Pilato, ora disperato ora sommesso, che brucia il proprio manoscritto una volta rifiutata la pubblicazione ma che anche il ricongiungimento con l’amata Margherita non pare regalare felicità. Infine Woland, un Satana dalla sguardo in tralice, sconfitto ma non domo, che si aggira in quello che proclama anche suo mondo e che si riconosce figlio del dubbio, della disperazione, di tutto ciò che davvero e propriamente riconosciamo umano: nell’interpretazione di Michele Riondino si sovrappongono talvolta reminiscenze cinematografiche, ma lo scoppio di risata gelida, il peso del tempo infinito che è stato e che sarà che si porta nello sguardo, il suo essere oltre il bene e il male (non appare come un concentrato di malvagità, accetta il mondo così com’è e soffre piuttosto delle stesse frustate che Jeshua riceve sul corpo prima dell’interrogatorio con Pilato, per quanto le accolga con risate e scatti giullareschi) attraggono e ne fanno una sorta di buco nero magnetico dello spettacolo stesso. Facendosi poi esecutore dell’imperscrutabile decisione divina di concedere il riposo e non la pace a Margherita e al Maestro, Woland rivendica nuovamente la sua adesione e partecipazione alle vicende umane, molto più di un lontano creatore impossibilitato a capire davvero le sue inafferrabili creature.

Spettacolo ambizioso per forme e contenuti, Il Maestro e Margherita tenta di mostrarci quel mistero al quale il popolo russo del Teatro Varietà aveva rinunciato, secondo le parole di Margherita e lo fa in quella forma – il teatro – che forse unica può ancora custodirlo e rivelarlo.

Gabriele Cardini

Piccolo

Teatro Strehler

dal 15 al 27 ottobre 2019

Il Maestro e

Margherita

di Michail

Bulgakov

riscrittura Letizia Russo

regia Andrea Baracco

con Michele Riondino nel ruolo di Woland

e Francesco Bonomo (Maestro / Ponzio

Pilato)

Federica Rosellini (Margherita)

e con Giordano Agrusta (Behemot)

Carolina Balucani (Hella /

Praskoy’ja / Frida)

Caterina Fiocchetti (Donna che fuma

/ Natasha)

Michele Nani (Marco l’Ammazzatopi /

Varenucha)

Alessandro Pezzali (Korov’ev)

Francesco Bolo Rossini (Berlioz /

Lichodeev / Levi Matteo)

Diego Sepe (Caifa / Stravinskij /

Rimskij)

Oskar Winiarski (Ivan / Ieshua)

scene e costumi

Marta Crisolini Malatesta

luci Simone De Angelis

musiche originali

Giacomo Vezzani

aiuto regia Maria Teresa Berardelli

produzione Teatro

Stabile dell’Umbria

con il contributo speciale

della Brunello Cucinelli Spa

rumori fuori scena

Apre la stagione del Teatro Stabile di Torino Rumori fuori scena, cult comico di Michael Frayn che svela i meccanismi

che si celano dietro al funzionamento della macchina teatrale: fulcro della vicenda sono le difficoltà della messa in scena del

testo e le rocambolesche dinamiche relazionali che intercorrono tra gli attori .

La prima rappresentazione avviene a Londra nel 1982, trasformandosi in un successo internazionale che

troverà spazio l’anno successivo anche in Italia (Roma). Il testo è stato soggetto anche ad un adattamento cinematografico nel 1992 dal titolo Noises off.

Con questo spettacolo torna sul palco Valerio Binasco, direttore artistico dello Stabile di Torino, dopo un periodo di assenza dedicato unicamente alla regia.

Paradossalmente, il suo ritorno come attore avviene nel ruolo di un regista che allestisce una pièce teatrale: Rumori fuori scena è infatti una commedia metateatrale , di teatro nel teatro, che mette in

scena le vicissitudini di una compagnia teatrale durante le prove e l’allestimento dello spettacolo “nothing on”- “niente addosso”.

Binasco, nei panni di attore- regista (sia nella vita che sulle scene), dirige una commedia divisa in tre atti: allestimento, debutto e tournèe. Il pubblico sbircia dietro le quinte della rappresentazione e nella vita degli attori, tra i loro desideri e le loro rivalità: un dietro le quinte che si manifesta come mondo opposto e speculare a quello in cui siamo abituati a vivere.

Il target a cui aspira è quello della commedia all’ italiana: Rumori fuori scena è il suo tentativo di ricreare la comicità delle sitcom americane, parlando però di teatro e, nello specifico, di teatro nel teatro. Il teatro come luogo di narcisismi e controversie, come luogo in cui verità e finzione si scontrano in una strana lotta

in cui il vero non esiste, e la leggerezza regna sovrana.

“Sembra che la missione poetica del teatro comico borghese sia quella di dare vita ad un mondo normale,

del tutto simile al nostro, ma dove il male e il peccato non appartengono al diavolo ma bensì agli uomini.”

Una “missione” che ha dentro di sé ben più del semplice e puro intrattenimento: una lotta contro la comune pesantezza del vivere. Rumori fuori scena incarna in questo senso le caratteristiche tipiche del genere comico borghese: la molteplicità di situazioni che si manifestano e si sviluppano durante lo spettacolo ci mostrano come il senso di colpa e di responsabilità siano del tutto assenti nella rappresentazione, nonostante i personaggi siano “ordinari” e perfettamente integrati nel mondo.

Binasco tenta così per una volta di di abbandonare i toni cupi a cui solitamente propende per dedicarsi invece ad una delle commedie più straordinariamente vitali ed esilaranti del teatro contemporaneo.

L’interesse di Binasco per il testo di Frayn nasce dalla volontà di parlare della vita degli attori, delle loro passioni: il suo è infatti un teatro d’attore, in cui si percepisce che il lavoro teatrale sia basato in gran parte sull’attore stesso. Il teatro d’attore come celebrazione dell’accadimento teatrale, dell’arte dell’attimo

presente. Sua intenzione è che lo spettatore nell’ascolto e nella visione dello spettacolo si “scomponga” e si chieda che cosa sta accadendo, senza lasciarsi trasportare dall’accadimento teatrale ma essendone fautore egli stesso.

Mentre gli spettatori entrano in sala, troviamo il sipario aperto con gli attori già in scena. Il pubblico si sistema, chiacchiera e prende posto noncurante del fatto che lo spettacolo sia in realtà già iniziato: gli attori recitano, quello che prende forma di fronte ai nostri occhi è già un accadimento teatrale. Si inserisce però un elemento tipico del teatro di regia, che si impone sull’attore: uno dei personaggi femminili ad esempio (Brooke) recita ugualmente le battute del copione nonostante la rappresentazione abbia preso una piega diversa e le parole abbiano perso di significato nel nuovo contesto in cui vengono inserite.

Il ritmo dell’azione teatrale sembrerebbe concitato, ma nell’apparente caos che il testo vuole portare tutto trova un suo posto (tutto tranne le sardine, che costituiscono l’unico inghippo che non trova incastro nella rete di meccanismi) e scorre senza problemi.

Binasco crea un congegno impeccabile di entrate ed uscite : una commedia fatta di porte, quasi musicale nel loro chiudersi e aprirsi continuamente, creando un dispositivo di ingranaggi che si muove in

maniera perfetta .

“ è una questione di ritmo, che è fondamentale in questo tipo di teatro. Produrre un effetto comico non

vuol dire per forza adattarsi ad un ritmo indiavolato.. ci sono anzi continue frenate di ritmo. Quando c’è

grande comicità il ritmo non accelera, si placa.”

Un riconoscimento va, oltre alla splendida elaborazione di Binasco, anche al lavoro sulle scene di Margherita Palli, che contribuiscono all’ eccellente riuscita dello spettacolo, e alla bravura degli attori che

riescono a destreggiarsi in un testo pieno di insidie e di complessi meccanismi.

Testo di Michael Frayn, traduzione di Filippo Ottoni

Regia di Valerio binasco

Scene: Margherita Palli

Costumi: Sandra Cardini

Luci: Pasquale Mari

Attori: Milvia Marigliano, Andrea Di Casa, Francesca Agostini, Nicola Pannelli, Elena Gigliotti, Fabrizio Contri,

Valerio Binasco, Ivan Zerbinati, Giordana Faggiano.

Teatro Stabile di Torino con il sostegno della fondazione CRT.

Ilaria Stigliano

I GIGANTI DELLA MONTAGNA

ROBERTO LATINI

In un appuntamento tra i classici e il teatro, il TPE ha ospitato dal 25 al 27 ottobre l’adattamento e l’interpretazione di Roberto Latini dei Giganti della Montagna, l’ultima opera teatrale di Pirandello lasciata incompiuta.

Il lavoro di Latini può essere definito come “arte di Rivelare e Velare” e, citando un passaggio di un saggio di Craig, oso identificare l’attore con uno di quei

” grandi maestri, i quali non erano individui ossessionati dall’idea d’affermare ciascuno la sua personalità […], ma gente […] in servizio delle semplici verità”.

Latini si sposta realmente in un tempo e luogo indeterminati, come indicato da Pirandello, sembrando mosso dall’intenzione di essere un corpo-voce al servizio della parola e non di apparire semplicemente come l’interprete di una personalità.

Le parole di Pirandello sono il vero personaggio di questo adattamento, le vediamo apparire in forma scritta proiettate su uno schermo e le possiamo ascoltare amplificate dai microfoni settati diversamente utilizzati dall’interprete; in entrambi i casi le troviamo in una continua e significante relazione con la musica.

Di fronte all’interpretazione dell’attore-regista diventa fondamentale l’ascolto lasciando che accada, in noi e attorno a noi, ciò che attraverso il suono parola-musica elaborato, e diffuso, da una coscienza come quella di Latini, può avvenire.

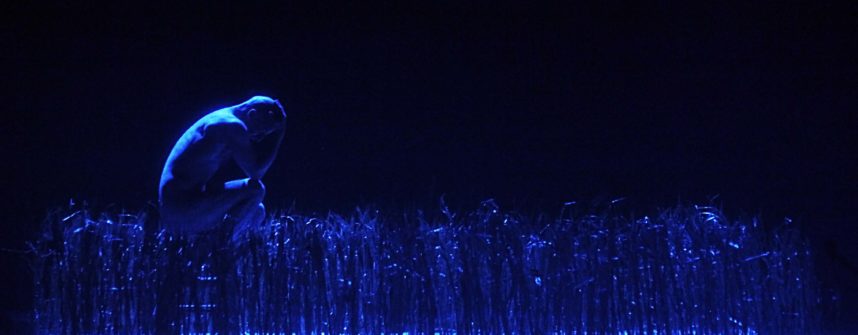

Le scenografie rafforzano il significato delle parole suggerendo indicazioni aggiuntive agli spettatori e trasportandoli, anche attraverso la vista, nel mondo indefinito, al limite tra la favola e la realtà, descritto dall’autore del testo.

Le decisioni di Latini e i suoi collaboratori sono sicuramente frutto di un lavoro fine, approfondito e non scontato sui diversi livelli di lettura e messa in scena del testo teatrale.

Questa considerazione può essere confermata da un esempio: la scelta riguardante l’ambientazione che per buona parte dello spettacolo occupa lo spazio del palco e che include tre file di grano, cereale protagonista di numerosi miti e che ha ispirato simboli religiosi fin dall’antico Egitto dove la sua spiga divenne un attributo di Osiride, dio egizio degli inferi, oltre che della fertilità.

Inoltre facendo riferimento ad un passaggio scritto da Pirandello e poi pronunciato dall’attore

“Un corpo è la morte […]”

appare evidente che la scelta non è guidata da soli principi estetici ma sostenuta da una forte significazione simbolica: ogni corpo muore tornando alla terra (Latini in una parte dello spettacolo raccoglie nel pugno della sua mano della terra che lentamente lascia scivolare verso il basso) così come il seme di frumento, alimento per l’anima, “muore” finendo sotto terra e, successivamente, portando il frutto.

Lo spettacolo presenta una struttura circolare aprendosi e chiudendosi con l’ultima parola scritta da Pirandello:

PAURA.

Nel finale compare una costruzione mobile che rivela una duplice funzione: trampolino d’elevazione e bara.

Latini sale sulla tavola nera innalzandosi e con le parole raggiunge i Giganti della Montagna, nomina la paura, si corica e ritorna là nella Villa, sul palco a sipario chiuso dove non si sa se sia la messa in scena a cessare lasciando spazio alla realtà, oppure a proseguire lasciando emergere la verità.

Giorgia Rosso

DI LUIGI PIRANDELLO / ADATTAMENTO E REGIA ROBERTO LATINI / MUSICHE E SUONI GIANLUCA MISITI (PREMIO UBU 2015 “MIGLIOR PROGETTO SONORO O MUSICHE ORIGINALI”) / LUCI E DIREZIONE TECNICA MAX MUGNAI / CON ROBERTO LATINI / VIDEO BARBARA WEIGEL / ELEMENTI DI SCENA SILVANO SANTINELLI, LUCA BALDINI / ASSISTENTI ALLA REGIA LORENZO BERTI, ALESSANDRO PORCU / PRODUZIONE FORTEBRACCIO TEATRO/COMPAGNIA LOMBARDI – TIEZZI / IN COLLABORAZIONE CON ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI, FESTIVAL ORIZZONTI D’ ARTE, EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

FLOP – DAL VIVO

In occasione della XXVI edizione di Incanti, rassegna internazionale di teatro di figura, è andato in scena, mercoledì 9 ottobre alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani, Dal vivo, il nuovo spettacolo di Flop, nome d’arte di Philippe Lefebvre.

Nella sala piccola l’artista francese, per la prima volta al Festival, mette in scena un viaggio onirico orchestrando bicchieri, luci, piccoli congegni e proiettori che trasformano la tela in uno schermo sul quale vengono create e ricreate ombre e immagini sempre nuove: è un’esperienza incantevole tanto per i bambini quanto per gli adulti poter assistere alle molteplici trasformazioni delle ombre partendo dalla semplice silhouette di un calice di vino e ai diversi ritratti e composizioni da un ordinario insieme di oggetti della vita di tutti i giorni.

Continua la lettura di FLOP – DAL VIVOLa Fatalità della rima. Giorgio Caproni suona al Teatro Astra dalla voce di Gifuni

Facce attonite, sguardi smarriti quando nel 2013 il nome di Claudio Magris faceva capolino nella prova di maturità. Stesse facce sbigottite, altrettanta meraviglia (nell’accezione greca: quella che terrorizza e ferisce) nel 2017 quando in luogo di Magris è Giorgio Caproni a fare la sua epifania nella tanto temuta prova. Il verdetto è inequivocabile: nella maggioranza dei casi la scuola non riesce a instillare una passione abbastanza intensa da valicare i confini didattici e dar vita a una ricerca letteraria personale che, cucendosi alle biografie personali, regali l’illusione di non essere soli.

Continua la lettura di La Fatalità della rima. Giorgio Caproni suona al Teatro Astra dalla voce di GifuniLabirinto: Controluce teatro d’ombre

Il buio. Da questo siamo accolti noi spettatori entrando in sala. Un buio disarmante, disorientante, che ci coglie all’improvviso. Ci prepariamo ad essere guidati dalle voci, dai colori e dalle ombre di Controluce Teatro d’Ombre, ospiti alla XXVI edizione di Incanti, che ci accompagnerà nell’arduo compito di muoverci all’interno di un vero e proprio labirinto, fatto di teli, colori e luci.

Il mito del Minotauro si snoda attraverso le immagini, create con abilità dagli artisti, e le poche parole che gli attori pronunciano in modo asciutto, chiaro, efficaci per delineare perfettamente la storia che prende sempre più vita davanti agli occhi degli spettatori.

Continua la lettura di Labirinto: Controluce teatro d’ombreTito Rovine d’europa

In occasione della 24a edizione del Festival delle Colline Torinesi è andato in scena al ‘Teatro Astra’ di Torino, il 16 giugno, Tito Rovine d’Europa, il nuovo spettacolo di Michelangelo Zeno con la regia di Girolamo Lucania (già collaboratori per lo spettacolo Blatte, in cartellone nella stagione 2017/2018 del TST).

Lo spettacolo è ispirato al Tito Andronico di William Shakespeare, considerata la tragedia più brutale dell’autore inglese, e dalla rilettura di Heiner Müller Tito Fall of Rome che chiedeva al lettore di compiere l’operazione: «dismember/remember», cioè distruggere per ricordare, uno dei temi principali di questo dramma; inoltre, parte della troupe, come ha raccontato il regista a Mezz’ora con…, ha intrapreso un viaggio attraverso le ‘rovine’ d’Europa, che ha ispirato i vari componenti e ha fornito materiale utilizzato in seguito per la scenografia (come le fotografie di Vittorio Mortarotti) e per la drammaturgia.

Continua la lettura di Tito Rovine d’europa