“Forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la passione”(Cantico dei Cantici 8, 6)

Le Pulsioni, secondo Freud, hanno come fine ultimo l’appagamento che porta allo sviluppo e alla crescita delle potenzialità adattive di quella parte dell’ego deputata al riconoscimento e all’attuazione del Principio di Realtà (L’IO).

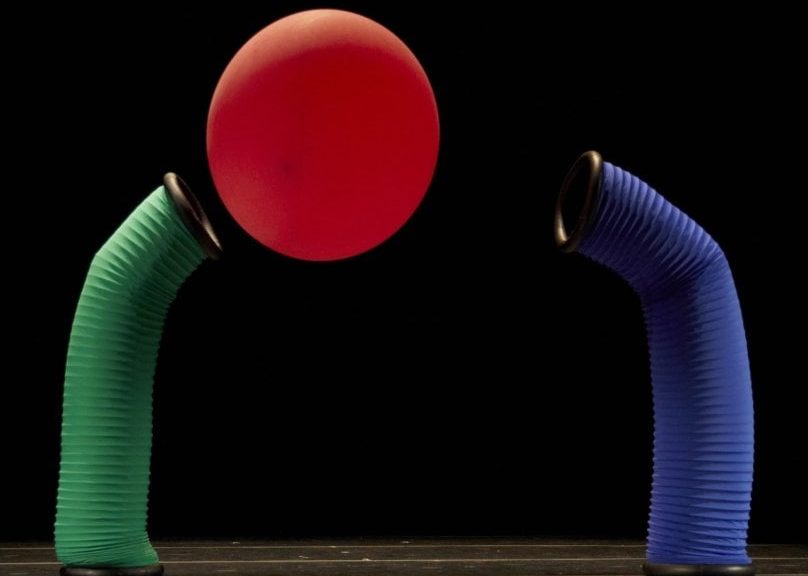

In altre parole l’“Eros”, in quanto pulsione, per Freud indica una tendenza all’aggregazione una potenza creatrice strettamente legata alla libido che non solo diventa la forza creativa generatrice di vita ma che spinge l’essere umano verso un’integrità che in qualche modo lo definisce.

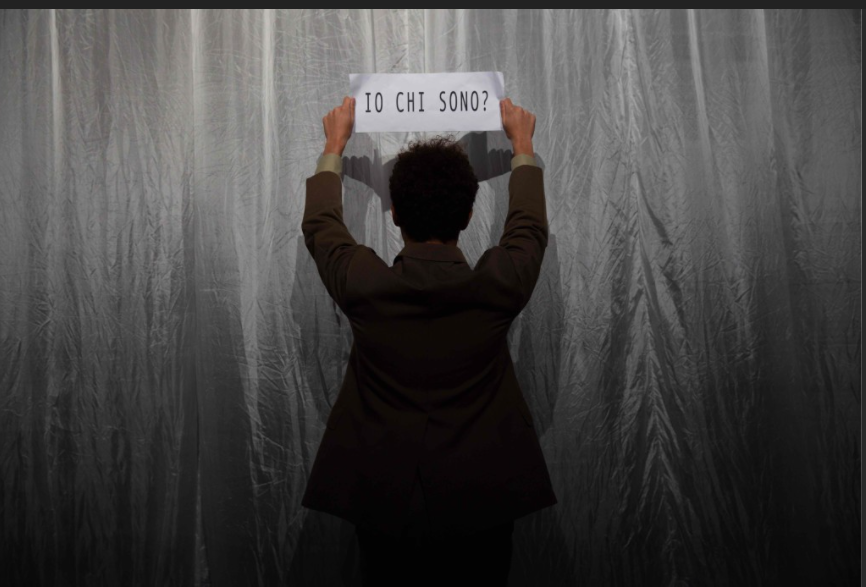

“Chi sono io?” questo chiede Edipo alla Sfinge.

Nello spettacolo Edipo. Una fiaba di magia vediamo un giovane soldato zoppicante che arriva dinanzi al velo della verità oltre il quale egli spera di trovare la risposta alla sua domanda esistenziale. Una volta risposto correttamente alla domanda della Sfinge egli strappa via il velo, bramoso di poter finalmente “possedere” la verità ma, trovando il Nulla, sconfortato e avvilito si accascia a terra, in un angolo, inerte come morto.

Sempre secondo Freud ciò che muove l’uomo non è e non può essere solo una pulsione libidica; dopo un’attenta osservazione Freud arrivò alla conclusione che, per esempio, nei comportamenti dei sadici e dei masochisti non c’è solo il piacere, ma anche una spinta alla distruzione, alla disgregazione. Freud approda così a una spiegazione della dinamica della società, basata sul contrasto tra i due principi della psiche umana, Eros e Thanatos.

Anche in Tutto Brucia c’è un velo sullo sfondo di un paesaggio devastato. Un velo pesante, denso, che rimanda alla consistenza di acque ataviche, amniotiche, dalle quali però vengono vomitati aborti, feti non compiutamente definiti, relitti di una società alla deriva, di maternità negate, di uomini bestia, di cadaveri bruciati che possono essere celebrati solo attraverso arcaici riti funebri di fagocitazione, fatti a pezzi e divorati per tornare a essere contenuti per sempre entro uteri sterili, profanati dalla violenza. Ancora una volta vita e morte, Eros e Thanatos.

Entrambi i lavori affondano le loro radici nel mito classico per raccontare la contemporaneità. L’uno -Edipo, per narrare l’aggregazione e la disgregazione di un’individualità; l’altra -Tutto Brucia, ispirato al mito delle Troiane, per narrare l’aggregazione e la disgregazione di una collettività.

Per capire “perché il mito?” dovremmo probabilmente prima provare a rispondere ad altri quesiti: cos’è un mito? Da dove viene? Come nasce? Cosa lo mantiene in vita nel tempo? In che direzione si muove? Fino a che punto lascia in noi un segno e fino a che punto siamo noi a lasciare un segno nel mito stesso? Una sintesi che può risultare efficace ai fini del nostro ragionamento la troviamo nelle TecheRai proprio nella sezione dedicata al mito:

“Il mito classico, in ogni epoca, ha costantemente esercitato la funzione di fissare archetipi di tutti i comportamenti umani e, proprio per questo, ha da sempre rappresentato uno degli elementi fondamentali per fornire una connotazione socioculturale ai vari periodi storici. I miti, infatti, pur basandosi su qualcosa di interamente rivelato, tendono a produrre una forza creatrice regolare e incessante sull’azione umana. […] Il mito determina e subisce tante proiezioni e trasformazioni nel tempo quante sono le vite e le menti che influenza. Pertanto, quando si impone nel contesto temporale di un dato periodo, il mito intesse rapporti di interdipendenza con la letteratura, l’arte, il teatro, la psicologia, i rapporti sociali, incarna scopi, tempi, luoghi e circostanze di fruizione, assurge e esegesi di modelli di comportamento quotidiano e dà vita a molteplici interpretazioni di sé stesso. In tal modo i grandi archetipi umani, si chiamino Edipo, Cassandra, Ecuba, (nomi modificati in funzione della trattazione – ndr) pur improntando su di sé i vari periodi storici con interpretazioni contingenti, assumono connotazioni perenni al di là di ogni epoca”.

Il fascino del mito e il ricorrere ai suoi paradigmi risultano perciò sempre attuali nel loro originario tentativo di risolvere il mistero dell’esistenza.

Interessante è inoltre notare come entrambe le pièce si siano affidate a terre desolate, alla polvere di una memoria che si tende a preservare come monito ma che sembra non essere sufficiente a evitare gli errori del passato.

Edipo entrerà nella terra afflitta da erosione e morte dove un tempo c’era “un prato fiorito” e dove la speranza di una rinascita è racchiusa nella promessa di una vendetta.

Anche nella tematica delle Troiane (Tutto Brucia), in quell’inferno statico di morte, dove tutto è già accaduto, la speranza sembra affidata alla sola certezza profetizzata della futura disfatta degli usurpatori.

In questo eterno conflitto tra Eros e Thanatos, in entrambi gli spettacoli, sembra avere la meglio la morte, la forza disgregativa. Dov’è finito Eros? Allora è necessario che Tutto Bruci, per far tornare in quelle fiamme l’ardore della passione, fiduciosi che quelle ceneri, innaffiate dalle lacrime, possano essere il giusto nutrimento per una terra “assopita” che possa ritornare ad essere un prato fiorito, perché il sacrificio non vada sprecato, perché la lezione appresa a caro prezzo non vada perduta.

Eros e Thanatos sono due facce della stessa medaglia e la Vita non può che esistere in questa frattura, su questa fragile e sottilissima linea tra Essere (assoluto ed eterno) e Non-Essere.

Nina Margeri